27/04/2011

Une fontaine

Marie Gigleux et Nicolas Guermann, mes grands-parents paternels, devant la fontaine de l’Esplanade à Metz.

Peu dans la photographie, à la différence de mes grandes sœurs Nicole et Michèle qui regardent l'objectif.

En deuil de Gabriel, leur fils aîné (né d’un premier mariage de Nicolas, veuf précoce), fusillé par les Allemands juste avant la Libération.

Nicolas mourra quelques mois plus tard, en 1948, sans doute usé par ce destin de Messin ayant changé quatre fois de nationalité au cours de sa vie et par sa vie laborieuse de jardinier.

Peut-être est-ce mon père qui a pris cette photo ?

On peut parfois lire dans une photographie familiale tous les événements sur lesquels sont ancrées nos vies, avant même notre naissance. Evénements devenus minuscules, temps arrêté dans une concentration qu’on ne pouvait pas soupçonner (satori où les mots défaillent, comme l’a si bien exprimé Roland Barthes dans La chambre claire).

Je retourne sur ces lieux inchangés et cette fontaine coule toujours d’une eau qui n’est plus la même. Figée cette fontaine trop nettoyée, non plus fonctionnelle, comme la vieille ville kärchérisée, belle de pierres jaunes qui étaient noires en mon enfance où la pauvreté était encore au centre des villes.

Je retourne sur ces lieux inchangés et cette fontaine coule toujours d’une eau qui n’est plus la même. Figée cette fontaine trop nettoyée, non plus fonctionnelle, comme la vieille ville kärchérisée, belle de pierres jaunes qui étaient noires en mon enfance où la pauvreté était encore au centre des villes.Cette fontaine de 1905 regorge pourtant d’histoires, de contes et de légendes rhénanes, de créatures aquatiques sortant de grottes, de récits propres à éveiller les craintes ou les minuscules terreurs qui attirent les enfants. Rien de l’ordonnancement classique de l’Esplanade (que cette fontaine clôt), jardin cartésien à la Française où, enfant, Paul Verlaine jouait avec sa petite amoureuse Mathilde.

La ville allemande et le quartier impérial, la construction du ring et l’achèvement de la destruction des remparts ont donné champ à un autre imaginaire qu’on lit aujourd’hui sur les façades et dans cette fontaine.

Loin de l’équilibre fragile de la République Messine de la fin du Moyen-Age, espace clos dont le bestiaire était limité à quelques figures révélatrices de la foi chrétienne, en positif comme en négatif, figures de Saints se mêlant aux figures de monstres. Loin aussi de la rigueur du royaume français des 17ème et 18ème siècles, tout à sa concentration des pouvoirs, à son soucis de faire de la ville la façade du pays dominant, place forte autant que belle vitrine : la place d’Armes en est le témoin, opposant en un même lieu les différents pouvoirs temporels (hôtel de ville, parlement, garnison) et spirituel (cathédrale).

Loin de l’équilibre fragile de la République Messine de la fin du Moyen-Age, espace clos dont le bestiaire était limité à quelques figures révélatrices de la foi chrétienne, en positif comme en négatif, figures de Saints se mêlant aux figures de monstres. Loin aussi de la rigueur du royaume français des 17ème et 18ème siècles, tout à sa concentration des pouvoirs, à son soucis de faire de la ville la façade du pays dominant, place forte autant que belle vitrine : la place d’Armes en est le témoin, opposant en un même lieu les différents pouvoirs temporels (hôtel de ville, parlement, garnison) et spirituel (cathédrale). La ville allemande construite pendant la première annexion (1870-1918), si elle n’en propose pas moins les symboles des pouvoirs (la gare, à la fois temple et château), glisse étrangement vers une architecture individuelle variée, sorte de concours à la modernité de l’époque (l’avenue Foch, la rue Gambetta). C’est une vision urbaine à la fois rigoureuse et prévoyante (des guerres à venir) et à la fois laissant le champ à des visions païennes, surcharges grotesques liées à un imaginaire qui s’affiche (wassermann et ondines, grenouilles et tritons dans cette fontaine).

La ville allemande construite pendant la première annexion (1870-1918), si elle n’en propose pas moins les symboles des pouvoirs (la gare, à la fois temple et château), glisse étrangement vers une architecture individuelle variée, sorte de concours à la modernité de l’époque (l’avenue Foch, la rue Gambetta). C’est une vision urbaine à la fois rigoureuse et prévoyante (des guerres à venir) et à la fois laissant le champ à des visions païennes, surcharges grotesques liées à un imaginaire qui s’affiche (wassermann et ondines, grenouilles et tritons dans cette fontaine).

Alors que les modestes histoires familiales s’effacent, des bribes reviennent, documentées, dans ces lieux qui se lisent toujours dans un temps plus long. Les ruines tardent à venir, aujourd’hui nous luttons contre notre passé en lui refusant la disparition. Les hommes d’hier réutilisaient les pierres des remparts pour construire leur maison. Ce qui avait disparu n’était pas une perte.

Aujourd’hui nous sommes pris par ce sentiment de perte, alors même que tout se fige autour de nous pour nous permettre la lecture d’un passé commun. La ville devient décor pour des pièces qui ont été jouées il y a fort longtemps et qui ont disparu.

Dans la tragédie moderne, a dit Jean-Marie Straub*, les personnages ne comprennent pas eux-mêmes ce qui se passe.

* voir Les lettres à un ami japonais, de Nadine et Thierry Ribault, parues dans Libération des 23 mars, 4 avril et 26 avril

19:16 Publié dans vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : metz, fontaine, esplanade

08/04/2011

Jean-Marie Straub: une rétrospective (4)

L’inconsolable

Comment entrer dans un film de(s) Straub ? Question inutile pour ceux qui ignorent ce cinéma, question fondamentale pour ceux qui ont entrouvert la porte et ont goûté à ce plaisir comme on entre dans une œuvre littéraire, musicale, un tableau.

En réalité on entre bien dans le film, dans la profondeur des images. On peut, au fond, y entrer sans bagage, à peine doit-on avoir quelque expérience de la vie.

Intimidé par les contraintes (sans rachâcher), on peut éventuellement y buter avec nos habitudes trop scolaires : tout bien voir, écouter, comprendre, ce qui peut être vain et nous éloigne du plaisir.

Trop paresseux, on peut aussi abandonner tout effort lorsque le film n’est pas conforme à nos habitudes de spectateur : relâchement, abandon fatal qui ne peuvent que réjouir nos habituels prescripteurs de cinéma.

Entrer dans le film… A propos du son monophonique dans les films des Straub, Jacques Drillon relevait que ce refus de la stéréo (ne parlons même pas des effets « intergalactiques » d’un certain cinéma d’aujourd’hui), n’était pas un refus du relief sonore : le son se trouve dans l’image, sa profondeur est celle de l’image. Si Gustav Leonhardt joue au fond de l’image, on l’entend jouer dans le fond de l’image.

Au fil de la rétrospective et des films projetés apparaît cette impression de spectateur que dans le film tout est posé là, dans l’image, sans sous-entendu, sans effet, avec intégrité, avec un soin extrême qui ne supporte aucune défaillance de la qualité de projection. Chaque image du film (et elles ne sont jamais nombreuses) propose tout le film. Chaque image est Straub.

Mais ne donnons pas prise à ce procès d’intention qui consiste à présenter le cinéma de Straub comme sectaire, réservé à un petit nombre d’initiés (de fanatiques). C’est une erreur totale (ou une malveillance).

Entrer dans le film : ni son stéréophonique, ni hors-champ ? Alors comme pour un tableau : ni hors-cadre. L’image rassemble, concentre tout à la fois le visuel et le sonore. Elle peut être lue par couches successives, entrelacées, dans une sorte de profondeur (qui n’a rien à voir avec une profondeur de champ qui n’est après-tout qu’un effet). Elle peut être lue librement dans l’espace de l’écran, pas plus, pas moins.

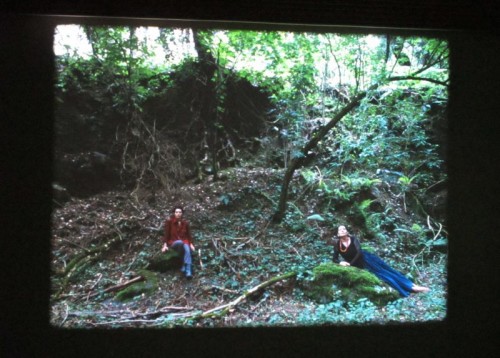

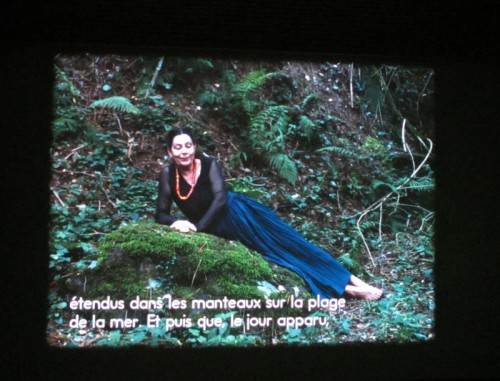

L’Inconsolable est Jean-Marie Straub, tant le choix du texte de Pavese lui ressemble aujourd’hui. Pas plus de cinq plans différents dans tout le film, pas plus de cinq images pour signifier qu’il poursuit l’aventure.

… et l’on ne parle pas assez des actrices et des acteurs qui prêtent leurs corps et leur voix…

Clap de fin

Comment entrer dans un film de(s) Straub ? Question inutile pour ceux qui ignorent ce cinéma, question fondamentale pour ceux qui ont entrouvert la porte et ont goûté à ce plaisir comme on entre dans une œuvre littéraire, musicale, un tableau.

En réalité on entre bien dans le film, dans la profondeur des images. On peut, au fond, y entrer sans bagage, à peine doit-on avoir quelque expérience de la vie.

Intimidé par les contraintes (sans rachâcher), on peut éventuellement y buter avec nos habitudes trop scolaires : tout bien voir, écouter, comprendre, ce qui peut être vain et nous éloigne du plaisir.

Trop paresseux, on peut aussi abandonner tout effort lorsque le film n’est pas conforme à nos habitudes de spectateur : relâchement, abandon fatal qui ne peuvent que réjouir nos habituels prescripteurs de cinéma.

Entrer dans le film… A propos du son monophonique dans les films des Straub, Jacques Drillon relevait que ce refus de la stéréo (ne parlons même pas des effets « intergalactiques » d’un certain cinéma d’aujourd’hui), n’était pas un refus du relief sonore : le son se trouve dans l’image, sa profondeur est celle de l’image. Si Gustav Leonhardt joue au fond de l’image, on l’entend jouer dans le fond de l’image.

Au fil de la rétrospective et des films projetés apparaît cette impression de spectateur que dans le film tout est posé là, dans l’image, sans sous-entendu, sans effet, avec intégrité, avec un soin extrême qui ne supporte aucune défaillance de la qualité de projection. Chaque image du film (et elles ne sont jamais nombreuses) propose tout le film. Chaque image est Straub.

Mais ne donnons pas prise à ce procès d’intention qui consiste à présenter le cinéma de Straub comme sectaire, réservé à un petit nombre d’initiés (de fanatiques). C’est une erreur totale (ou une malveillance).

Entrer dans le film : ni son stéréophonique, ni hors-champ ? Alors comme pour un tableau : ni hors-cadre. L’image rassemble, concentre tout à la fois le visuel et le sonore. Elle peut être lue par couches successives, entrelacées, dans une sorte de profondeur (qui n’a rien à voir avec une profondeur de champ qui n’est après-tout qu’un effet). Elle peut être lue librement dans l’espace de l’écran, pas plus, pas moins.

L’Inconsolable est Jean-Marie Straub, tant le choix du texte de Pavese lui ressemble aujourd’hui. Pas plus de cinq plans différents dans tout le film, pas plus de cinq images pour signifier qu’il poursuit l’aventure.

… et l’on ne parle pas assez des actrices et des acteurs qui prêtent leurs corps et leur voix…

Clap de fin

22:26 Publié dans cinéma, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-marie straub, metz, l'inconsolable