30/07/2011

Tout Victor Hugo

Je possède (enfin en suis dépositaire) les œuvres complètes de Victor Hugo, transmission familiale modeste, dans une édition populaire illustrée en dix volumes (Ollendorff, vers 1910), sous mes yeux depuis toujours, à la fois décor et référence : témoin de l’attachement culturel, historique et républicain, de la connaissance entendue des grands poètes de langue française, de ce que l’école républicaine a su apporter aux générations qui m’ont précédé (la vénération du grand homme, le père Hugo).

Tout Victor Hugo, c’est une somme considérable, une montagne à franchir, un legs exceptionnel aux républicains de tous poils qui peuplent ce pays, et toute la lyre. Cela contient la promesse de tout lire, mais qui a tout lu ?

Je contemple régulièrement ces livres, avec reconnaissance (pour mes parents), avec gourmandise (regard entendu, bien sûr, je connais, j’apprécie), j’y picore à mes moments perdus, mais jamais n’y suis entré sérieusement. Il faut dire que l’œuvre est intimidante par son volume et que ces grands livres contiennent des pages et des pages écrites en petit caractères. Je me trouve comme la plupart des prétentieux que nous sommes qui n’admettent pas ne pas connaître ce qu’ils n’ont qu’effleuré. Mais oui, qui admet aujourd’hui, parmi les personnes un peu instruites, n’avoir pas lu Hugo, Flaubert, Balzac, Zola, Proust (j’en passe, des modernes et des classiques) sinon une ou deux œuvres ou quelque digest en vue d’un examen ?

L’aveu d’ignorance nous est devenu insupportable. Certains croient même sincèrement connaître ce qu’ils ignorent (Zadig et Voltaire !). Je me méfie des bibliothèques trop bien garnies (untel présentateur de télévision, lors d’une émission à sa gloire, présentait des mètres de collections complètes dans les couloirs de sa demeure). Il faut dire que tout est fait pour nous faire croire que nous ne sommes pas ignorants: la télévision lorsqu’elle nous sert des kilomètres de fausse culture vulgarisée tout en nous faisant des clins d’œil en pseudo-complicité (primauté au énième degré alors qu’on ignore le premier degré), la publicité, les magazines.

Pour Hugo : j’ouvre le tome VIII contenant en fin d’ouvrage son Testament littéraire (1875). J’y lis :

Le grand Hugo a tout prévu. Certes on peut contester qu’une lettre appartient à celui qui l’écrit et non à son destinataire : cela fait un peu pingre, tout de même, et même rend peu sincère la missive après coup (qu’en est-il des lettres d’amour ?). Avoir à ce point la conscience de sa propre importance est peu commun, mais il s’agit de Victor Hugo, tout de même et ne nions pas son immense talent d’écrivain et d’homme public, engagé dans son siècle, ni ne contestons ses funérailles nationales ! (mon ironie ne vaut que par la reconnaissance que je lui porte)

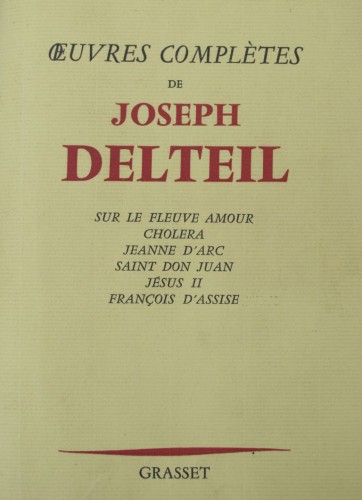

Joseph Delteil (revenons-y), vers la fin de sa vie, a publié ses œuvres complètes : il n’a gardé que six romans et telle est sa sentence :

Bien sûr c’est aussi avoir conscience de son importance que tailler ainsi dans le vif (orgueil, quand tu nous prends !) mais au moins cela laisse-t-il l’amateur aux joies de la transgression (j’en suis) et au plaisir de chercher et lire les œuvres ainsi interdites (sous le manteau ? Non, elles sont rééditées en partie) .

Qui connaît Delteil aura saisi que l’injonction était avant tout poétique.

Que reste-t-il d’une œuvre ?

De la liste presque infinie des humains ayant vécu sur Terre avant nous, il ne reste que peu de choses, quelques traces qui flottent un peu selon la postérité, avant de s’effacer tout à fait. Ce n’est qu’une question de temps. La vanité est nécessaire, elle ne dure qu’un instant, le temps que chacun pèse sa propre existence en regard de celle des autres, ceux qui ont laissé quelque trace. Cela suffit sans doute à notre bonheur.

Mais ces hommes au legs culturel, qui mettent un peu d’ordre dans leurs affaires, sentant leur fin approcher, ont quelque chose des animaux d’une fable de La Fontaine : désuets au regard du monde actuel(1). Leur œuvre s’est détachée d’eux. Que pensons-nous que deviennent aujourd’hui les œuvres ? Qu’elles restent scotchées dans une grande mémoire universelle (aujourd’hui semblant permise par internet et la communication de masse) ? Que rien ne se perd plus aujourd’hui, le moindre écrit, la plus petite image ? Que tout est potentiellement immortel et cloné, digéré ?

Mais non, ce n’est pas vrai, on en revient à cette croyance de tout connaître sans avoir rien approché, aux certitudes qui mènent aux catastrophes. En réalité, on ne peut connaître que ce qu’on a approché, senti, touché, vécu de l’intérieur, sans filtre, sauvagement, paléolithiquement !

(1) La Fontaine reste bien sûr beaucoup plus astucieux que l’image d’Epinal faite de ses fables: lisez ce texte de Louis Marin, Le pouvoir du récit (dans Le récit est un piège, éd. De Minuit ; 1978)

Tout Victor Hugo, c’est une somme considérable, une montagne à franchir, un legs exceptionnel aux républicains de tous poils qui peuplent ce pays, et toute la lyre. Cela contient la promesse de tout lire, mais qui a tout lu ?

Je contemple régulièrement ces livres, avec reconnaissance (pour mes parents), avec gourmandise (regard entendu, bien sûr, je connais, j’apprécie), j’y picore à mes moments perdus, mais jamais n’y suis entré sérieusement. Il faut dire que l’œuvre est intimidante par son volume et que ces grands livres contiennent des pages et des pages écrites en petit caractères. Je me trouve comme la plupart des prétentieux que nous sommes qui n’admettent pas ne pas connaître ce qu’ils n’ont qu’effleuré. Mais oui, qui admet aujourd’hui, parmi les personnes un peu instruites, n’avoir pas lu Hugo, Flaubert, Balzac, Zola, Proust (j’en passe, des modernes et des classiques) sinon une ou deux œuvres ou quelque digest en vue d’un examen ?

L’aveu d’ignorance nous est devenu insupportable. Certains croient même sincèrement connaître ce qu’ils ignorent (Zadig et Voltaire !). Je me méfie des bibliothèques trop bien garnies (untel présentateur de télévision, lors d’une émission à sa gloire, présentait des mètres de collections complètes dans les couloirs de sa demeure). Il faut dire que tout est fait pour nous faire croire que nous ne sommes pas ignorants: la télévision lorsqu’elle nous sert des kilomètres de fausse culture vulgarisée tout en nous faisant des clins d’œil en pseudo-complicité (primauté au énième degré alors qu’on ignore le premier degré), la publicité, les magazines.

Pour Hugo : j’ouvre le tome VIII contenant en fin d’ouvrage son Testament littéraire (1875). J’y lis :

Je veux qu’après ma mort tous mes manuscrits non publiés, avec leurs copies, s’il en existe, et toutes les choses écrites de ma main que je laisserai, de quelque nature qu’elles soient, je veux, dis-je, que tous mes manuscrits sans exception, et quelle qu’en soit la dimension, soient réunis (…). Lesdits manuscrits peuvent être classés en trois catégories :

Premièrement, les œuvres tout à fait terminées ;

Deuxièmement, les œuvres commencées terminées en partie, mais non achevées ;

Troisièmement, les ébauches, fragments, idées éparses, vers ou prose, semées ça et là, soit dans mes carnets, soit sur feuilles volantes.

(…) Indépendamment de ces trois catégories de publication, mes trois amis (auxquels Hugo donne la charge de mettre en œuvre ce testament), dans le cas où l’on jugerait à propos de publier mes lettres après ma mort, sont expressément chargés par moi de cette publication, en vertu du principe que les lettres appartiennent, non à celui qui les a reçues, mais à celui qui les a écrites.

Le grand Hugo a tout prévu. Certes on peut contester qu’une lettre appartient à celui qui l’écrit et non à son destinataire : cela fait un peu pingre, tout de même, et même rend peu sincère la missive après coup (qu’en est-il des lettres d’amour ?). Avoir à ce point la conscience de sa propre importance est peu commun, mais il s’agit de Victor Hugo, tout de même et ne nions pas son immense talent d’écrivain et d’homme public, engagé dans son siècle, ni ne contestons ses funérailles nationales ! (mon ironie ne vaut que par la reconnaissance que je lui porte)

Joseph Delteil (revenons-y), vers la fin de sa vie, a publié ses œuvres complètes : il n’a gardé que six romans et telle est sa sentence :

Tout Delteil en un seul volume ! Et tout le reste au feu ! Je désavoue donc et tiens pour nul et non avenu tout autre ouvrage ou texte de moi que ceux qui composent le présent recueil ; et en ce qu’il m’appartient, j’en interdis à jamais la vente ou la réimpression. En fait, je condamne ainsi et détruis sans vergogne à peu près les trois quarts de mon œuvre. Tel est mon testament !

Bien sûr c’est aussi avoir conscience de son importance que tailler ainsi dans le vif (orgueil, quand tu nous prends !) mais au moins cela laisse-t-il l’amateur aux joies de la transgression (j’en suis) et au plaisir de chercher et lire les œuvres ainsi interdites (sous le manteau ? Non, elles sont rééditées en partie) .

Qui connaît Delteil aura saisi que l’injonction était avant tout poétique.

Que reste-t-il d’une œuvre ?

De la liste presque infinie des humains ayant vécu sur Terre avant nous, il ne reste que peu de choses, quelques traces qui flottent un peu selon la postérité, avant de s’effacer tout à fait. Ce n’est qu’une question de temps. La vanité est nécessaire, elle ne dure qu’un instant, le temps que chacun pèse sa propre existence en regard de celle des autres, ceux qui ont laissé quelque trace. Cela suffit sans doute à notre bonheur.

Mais ces hommes au legs culturel, qui mettent un peu d’ordre dans leurs affaires, sentant leur fin approcher, ont quelque chose des animaux d’une fable de La Fontaine : désuets au regard du monde actuel(1). Leur œuvre s’est détachée d’eux. Que pensons-nous que deviennent aujourd’hui les œuvres ? Qu’elles restent scotchées dans une grande mémoire universelle (aujourd’hui semblant permise par internet et la communication de masse) ? Que rien ne se perd plus aujourd’hui, le moindre écrit, la plus petite image ? Que tout est potentiellement immortel et cloné, digéré ?

Mais non, ce n’est pas vrai, on en revient à cette croyance de tout connaître sans avoir rien approché, aux certitudes qui mènent aux catastrophes. En réalité, on ne peut connaître que ce qu’on a approché, senti, touché, vécu de l’intérieur, sans filtre, sauvagement, paléolithiquement !

(1) La Fontaine reste bien sûr beaucoup plus astucieux que l’image d’Epinal faite de ses fables: lisez ce texte de Louis Marin, Le pouvoir du récit (dans Le récit est un piège, éd. De Minuit ; 1978)

19:42 Publié dans lectures improbables | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor hugo, joseph delteil

21/07/2011

Impressions de Berlin

Ami Français, quitte tes certitudes en arrivant à Berlin.

La ville n’est pas simple à appréhender : vaste territoire à la fois centripète (chercher le cœur –les cœurs- qui furent les lieux tout brûlants de l’histoire des XIXème et XXème siècle) et centrifuge (territoire éclaté, « partitionné » de lieux vivants et expérimentaux).

Nulle part un sentiment d’étouffement : de l’espace, un territoire en mouvement, apaisé, en reconstruction perpétuelle de son architecture et de son rapport au passé, son rapport à l’Histoire qui est ici plus forte qu’ailleurs (je parle de l’histoire vécue, pas de la culture historique). Les Berlinois se réinventent. Ils ont cet avantage sur nous de s’être débarrassé de vieux sentiments nationaux qui finissent par nous étouffer (craindre la perte de grandeur ?).

J’avais quelques points de repères historiques (la ville prussienne, la ville bouillonnante de culture des années vingt, la ville nazie, la ville détruite, la ville du Mur). Des films : Berlin, symphonie d’une grande ville de Walter Ruttmann (1927), Allemagne année zéro de Rosselini (1947) , Berlin Alexanderplatz version Fassbinder (1980)… qui m’ont fait percevoir l’importance de cette ville, historiquement et culturellement.

Mais rien finalement n’est aussi simple que je pouvais l’imaginer : on ne reconnaît pas Berlin d’après des images toutes faites, des clichés. Il est nécessaire d’oublier un peu pour voir vraiment. Cette ville est au travail et elle est surprenante. Comme Rome a su, à un certain moment, se reconstruire sur les ruines de son passé (la Piazza Navona revue par Le Bernin au 17ème siècle sur les ruines du cirque de Domitien), Berlin opère aujourd’hui ses transformations, digérant son passé pour en faire une ville nouvelle. Loin des utopies de ville idéale (Hitler souhaitant la reconstruire en la renommant Germania comme Mussolini avait ébauché la ville fasciste avec le quartier de l’EUR à Rome).

La reconstruction est ici une prise en compte intelligente du passé, pas une réinvention ou une injonction. Rien n’est occulté, c’est une avancée en finesse, démocratique et culturelle (démocratique parce qu’elle permet la variété, elle ne répond pas à un plan unique, elle révèle une multiplicité d’orientations, de fonctions, elle fait cohabiter des œuvres modestes avec de véritables monuments).

Place à l’audace, à la transparence, à l’espace. Sur Pariserplatz, l’immeuble de la banque DZ est signé Franck Gehry. La gare centrale, la Hauptbahnhof, est due à l’architecte Meinhard von Gerkan. Sur Friedrichstrasse, les Galeries Lafayette sont l’œuvre de Jean Nouvel.

Le Jüdisches Museum à l’incroyable architecture intérieure est l’œuvre de Daniel Libeskind.

C’est ce bâtiment qui m’a le plus impressionné : architecture « mentale » ouverte sur l’intériorité, au plan labyrinthique, en déséquilibre constant (jusqu’au sol en pente du premier niveau), aux parties presque carcérales. On pénètre, par une mise en scène incontournable, dans l’histoire et le destin du peuple juif. Les espaces clos, les longs couloirs, les salles (la tour de l’holocauste), jardin (le jardin de l’exil) faisant ressentir au visiteur des sentiments qui deviennent alors universels : l’exil, le monde carcéral, l’extermination. L’architecture seule crée ce sens, à peine quelques vitrines dans les couloirs de ce premier niveau présentent-elles des objets, des photos, des documents de familles victimes de l’holocauste (je ne parlerai pas de l’exposition permanente des second et troisième niveaux qui, elle, étouffe d’informations).

Alte Nationalgalerie. Achevée en 1876.

Un monument culturel pour la puissance du nouveau Reich et l’unité du pays. De la « ville prussienne » voyons ce tableau de Anton Von Werner, Le cantonnement à côté de Paris le 24 octobre 1870 (tableau de1894). Exercice raté de glorification. Les vainqueurs sont aux portes de Paris. Quelques officiers et soldats occupent une demeure bourgeoise : le repos des guerriers aux bottes boueuses consiste à chanter dans le salon, tandis qu’un soldat éparpille des vieux journaux et du bois sur le tapis afin d’allumer un feu de cheminée.

Ma grand-mère parlait encore avec crainte des « Uhlans », cavaliers du nord qui servaient dans l’armée prussienne. Ils avaient la mauvaise réputation de saccager les maisons lorraines lors de la guerre de 1870, et jusqu’en 1918.

Ce tableau dessert bien sûr ses commanditaires : on y voit ce qu’aucun bourgeois ne peut tolérer, d’un côté ou de l’autre du Rhin. Est-ce involontaire ?

A la même époque d’autres peintres allemands faisaient éclater l’académisme comme Adolf Menzel dont je retiens Der Fuss des Künstler (Le pied de l’artiste, 1876) parmi des œuvres très diverses et Max Klinger dont l’étrange Spaziergänger (promeneur, 1878) semble tomber dans un guet-apens, contre ce mur surréaliste et dans un temps arrêté.

Comme la ville de Berlin, rien n’est simple, l’art échappe aux intentions et aux prescriptions. Cela fuit, s’enfuit, inclassable.

La ville n’est pas simple à appréhender : vaste territoire à la fois centripète (chercher le cœur –les cœurs- qui furent les lieux tout brûlants de l’histoire des XIXème et XXème siècle) et centrifuge (territoire éclaté, « partitionné » de lieux vivants et expérimentaux).

Nulle part un sentiment d’étouffement : de l’espace, un territoire en mouvement, apaisé, en reconstruction perpétuelle de son architecture et de son rapport au passé, son rapport à l’Histoire qui est ici plus forte qu’ailleurs (je parle de l’histoire vécue, pas de la culture historique). Les Berlinois se réinventent. Ils ont cet avantage sur nous de s’être débarrassé de vieux sentiments nationaux qui finissent par nous étouffer (craindre la perte de grandeur ?).

J’avais quelques points de repères historiques (la ville prussienne, la ville bouillonnante de culture des années vingt, la ville nazie, la ville détruite, la ville du Mur). Des films : Berlin, symphonie d’une grande ville de Walter Ruttmann (1927), Allemagne année zéro de Rosselini (1947) , Berlin Alexanderplatz version Fassbinder (1980)… qui m’ont fait percevoir l’importance de cette ville, historiquement et culturellement.

Mais rien finalement n’est aussi simple que je pouvais l’imaginer : on ne reconnaît pas Berlin d’après des images toutes faites, des clichés. Il est nécessaire d’oublier un peu pour voir vraiment. Cette ville est au travail et elle est surprenante. Comme Rome a su, à un certain moment, se reconstruire sur les ruines de son passé (la Piazza Navona revue par Le Bernin au 17ème siècle sur les ruines du cirque de Domitien), Berlin opère aujourd’hui ses transformations, digérant son passé pour en faire une ville nouvelle. Loin des utopies de ville idéale (Hitler souhaitant la reconstruire en la renommant Germania comme Mussolini avait ébauché la ville fasciste avec le quartier de l’EUR à Rome).

La reconstruction est ici une prise en compte intelligente du passé, pas une réinvention ou une injonction. Rien n’est occulté, c’est une avancée en finesse, démocratique et culturelle (démocratique parce qu’elle permet la variété, elle ne répond pas à un plan unique, elle révèle une multiplicité d’orientations, de fonctions, elle fait cohabiter des œuvres modestes avec de véritables monuments).

Place à l’audace, à la transparence, à l’espace. Sur Pariserplatz, l’immeuble de la banque DZ est signé Franck Gehry. La gare centrale, la Hauptbahnhof, est due à l’architecte Meinhard von Gerkan. Sur Friedrichstrasse, les Galeries Lafayette sont l’œuvre de Jean Nouvel.

Le Jüdisches Museum à l’incroyable architecture intérieure est l’œuvre de Daniel Libeskind.

C’est ce bâtiment qui m’a le plus impressionné : architecture « mentale » ouverte sur l’intériorité, au plan labyrinthique, en déséquilibre constant (jusqu’au sol en pente du premier niveau), aux parties presque carcérales. On pénètre, par une mise en scène incontournable, dans l’histoire et le destin du peuple juif. Les espaces clos, les longs couloirs, les salles (la tour de l’holocauste), jardin (le jardin de l’exil) faisant ressentir au visiteur des sentiments qui deviennent alors universels : l’exil, le monde carcéral, l’extermination. L’architecture seule crée ce sens, à peine quelques vitrines dans les couloirs de ce premier niveau présentent-elles des objets, des photos, des documents de familles victimes de l’holocauste (je ne parlerai pas de l’exposition permanente des second et troisième niveaux qui, elle, étouffe d’informations).

Alte Nationalgalerie. Achevée en 1876.

Un monument culturel pour la puissance du nouveau Reich et l’unité du pays. De la « ville prussienne » voyons ce tableau de Anton Von Werner, Le cantonnement à côté de Paris le 24 octobre 1870 (tableau de1894). Exercice raté de glorification. Les vainqueurs sont aux portes de Paris. Quelques officiers et soldats occupent une demeure bourgeoise : le repos des guerriers aux bottes boueuses consiste à chanter dans le salon, tandis qu’un soldat éparpille des vieux journaux et du bois sur le tapis afin d’allumer un feu de cheminée.

Ma grand-mère parlait encore avec crainte des « Uhlans », cavaliers du nord qui servaient dans l’armée prussienne. Ils avaient la mauvaise réputation de saccager les maisons lorraines lors de la guerre de 1870, et jusqu’en 1918.

Ce tableau dessert bien sûr ses commanditaires : on y voit ce qu’aucun bourgeois ne peut tolérer, d’un côté ou de l’autre du Rhin. Est-ce involontaire ?

A la même époque d’autres peintres allemands faisaient éclater l’académisme comme Adolf Menzel dont je retiens Der Fuss des Künstler (Le pied de l’artiste, 1876) parmi des œuvres très diverses et Max Klinger dont l’étrange Spaziergänger (promeneur, 1878) semble tomber dans un guet-apens, contre ce mur surréaliste et dans un temps arrêté.

Comme la ville de Berlin, rien n’est simple, l’art échappe aux intentions et aux prescriptions. Cela fuit, s’enfuit, inclassable.

01:03 Publié dans rebonds | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : berlin