29/10/2013

Félix Basin dort

Nous sommes en hiver 1915-1916 en Argonne, au Four de Paris, sur la crête du ravin intermédiaire.

Félix Basin dort. Il dort en première ligne.

Les bons poilus veillent et son ami le lieutenant Le Cor le surprend avec son Kodak.

Il appartient à la première compagnie de mitrailleurs du 30ème régiment territorial d'infanterie. Sergent.

Appartient à cela et à cette guerre qui ne le lâche pas.

Félix Basin dort.

Comme Blaise Cendrars il songerait à Paris, sa ville, au Cours de Vincennes où il demeure avec sa femme Hélène et sa fille Raymonde.

Félix Basin exerce le métier de peintre-décorateur. Il est mobilisé depuis le 4 août 1914. Il sera démobilisé le 25 janvier 1919, après 54 mois de guerre dont 45 mois de tranchées sans interruption.

Félix Basin dort, la nuque appuyée sur la terre humide, le casque relevé. Il dort apaisé, oublié de la guerre. Derrière les sacs de sable et les barbelés, le ravin. Au-delà, la côte boisée est calme. A peine entend-on le canon au lointain, le répit est appréciable.

Félix dort, il ne devrait pas car de là où il est, il faudrait surveiller le ravin.

Seul.

Comme Guillaume Apollinaire tout reviendrait dans un songe, il rêverait de l'amour.

Mais la réalité est là-bas, derrière ces arbres maigrelets. Ses ennemis, ses semblables, peut-être observateurs sur la crête en face, comme lui, dorment en plein jour, épuisés.

Félix Basin dort. Il fait bon s'abandonner quand on le peut, quand on a lâché suffisamment de soi-même, quand on sait que tout peut s'arrêter là, qu'on ne peut être nulle part ailleurs et qu'on y est résigné.

Il en a déjà tant vu, il en verra encore, ces déchaînements démesurés, la mort, le sang la boue mêlés, les commandements absurdes.

Dans quelques semaines, ce sera Verdun.

Félix Basin dort.

En avril 1916, son régiment sera envoyé à Verdun, Côtes 309 et 310, puis à Mort-Homme.

* Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France; Blaise Cendrars, 1913

** poème Il y a dans Calligrammes; Guillaume Apollinaire, 1918

*** Les Poilus; Joseph Delteil, 1926

Félix Basin (1876-1949) laisse de sa guerre ses mémoires, des photographies, des dessins et aquarelles ainsi que divers documents (livret militaire, journaux, programmes de concerts aux armées, etc.).

Ces documents n'ont jamais été édités.

Félix Basin dort. Il dort en première ligne.

Les bons poilus veillent et son ami le lieutenant Le Cor le surprend avec son Kodak.

Il appartient à la première compagnie de mitrailleurs du 30ème régiment territorial d'infanterie. Sergent.

Appartient à cela et à cette guerre qui ne le lâche pas.

Félix Basin dort.

O Paris

Grand foyer chaleureux avec les tisons entrecroisés de tes rues et tes vieilles maisons qui se penchent au-dessus et se réchauffent

Comme des aïeules

Et voici des affiches, du rouge du vert multicolores comme mon passé bref du jaune

Jaune la fière couleur des romans de la France à l'Etranger.

J'aime me frotter dans les grandes villes aux autobus en marche

Ceux de la ligne Saint-Germain-Montmartre m'emportent à l'assaut de la Butte

Les moteurs beuglent comme les taureaux d'or

Les vaches du crépuscule broutent le Sacré-Cœur

O Paris*

Comme Blaise Cendrars il songerait à Paris, sa ville, au Cours de Vincennes où il demeure avec sa femme Hélène et sa fille Raymonde.

Félix Basin exerce le métier de peintre-décorateur. Il est mobilisé depuis le 4 août 1914. Il sera démobilisé le 25 janvier 1919, après 54 mois de guerre dont 45 mois de tranchées sans interruption.

Félix Basin dort, la nuque appuyée sur la terre humide, le casque relevé. Il dort apaisé, oublié de la guerre. Derrière les sacs de sable et les barbelés, le ravin. Au-delà, la côte boisée est calme. A peine entend-on le canon au lointain, le répit est appréciable.

Félix dort, il ne devrait pas car de là où il est, il faudrait surveiller le ravin.

Seul.

Il y a les fleuves qui ne remontent pas leur cours

Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur

Il y avait un prisonnier boche qui portait sa mitrailleuse sur son dos

Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre

Il y a des Hindous qui regardent avec étonnement les campagnes occidentales

Ils pensent avec mélancolie à ceux dont ils se demandent s'ils les reverront

car on a poussé très loin durant cette guerre l'art de l'invisibilité**

Comme Guillaume Apollinaire tout reviendrait dans un songe, il rêverait de l'amour.

Mais la réalité est là-bas, derrière ces arbres maigrelets. Ses ennemis, ses semblables, peut-être observateurs sur la crête en face, comme lui, dorment en plein jour, épuisés.

Félix Basin dort. Il fait bon s'abandonner quand on le peut, quand on a lâché suffisamment de soi-même, quand on sait que tout peut s'arrêter là, qu'on ne peut être nulle part ailleurs et qu'on y est résigné.

Il en a déjà tant vu, il en verra encore, ces déchaînements démesurés, la mort, le sang la boue mêlés, les commandements absurdes.

Dans quelques semaines, ce sera Verdun.

Balistique et chimie se donnent la main dans un paysage de lune. Tout un vaste firmament de métal pèse sur la scène verdâtre. Et dans ce bouleversement, çà et là, accroupis dans les trous, entre deux cadavres, derrière un caillou, ou bien pliés dans un bout de tranchée, se tiennent les Poilus, les Poilus: des hommes déchiquetés dans leurs pensées et dans leurs chairs, avec de maigres faces noires sur des jambes en coup de bâtons, tout gonflés de musettes et de grenades, tout informes dans une étrange absence de sens, sourds, aveugles, muets, les mains crispées sur un fusil en feu, bavant de salives et de larmes lacrymogènes, vagues morceaux de vie, tessons, vides, stupides et insensibles, automatiques, à demi-ensevelis, à demi-vivants, à demi-morts:

Les poilus!***

Félix Basin dort.

En avril 1916, son régiment sera envoyé à Verdun, Côtes 309 et 310, puis à Mort-Homme.

* Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France; Blaise Cendrars, 1913

** poème Il y a dans Calligrammes; Guillaume Apollinaire, 1918

*** Les Poilus; Joseph Delteil, 1926

Félix Basin (1876-1949) laisse de sa guerre ses mémoires, des photographies, des dessins et aquarelles ainsi que divers documents (livret militaire, journaux, programmes de concerts aux armées, etc.).

Ces documents n'ont jamais été édités.

19:13 Publié dans lectures improbables, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grande guerre, verdun, poilu, argonne, four de paris

13/01/2013

Le point de vue et le hasard

Qu’il me soit permis ici d’évoquer et de mêler ma situation familiale et mon inclinaison pour l’image et le cinéma en particulier.

Qu’il me soit permis aussi de partager aussi ouvertement des images familiales : celles-ci sont le fruit d’un hasard, elles pourraient se trouver ailleurs, elles sont semblables à des milliers d’autres. Elles sont accompagnées de ce texte et pour moi, à l’intérieur de ce média, sont indissociables de lui, même si dans les faits internet ne présente aucune garantie quant à la multiplication et la manipulation des données. Je n’autorise la reproduction des notes de mon blog qu’intégralement et en m’y attribuant la paternité. FG.

Il y avait sur une place de Metz dans les années cinquante, la place Paul Déroulède, rebaptisée place Raymond Mondon (1), au cœur du quartier de la ville créé par les Allemands lors de l’annexion de 1870-1918, un photographe de rue dont la petite affaire lui permettait de vivre.

J’ignore quel était son nom, je sais seulement qu’il a multiplié les clichés de passants, par couples, toujours à peu près sous le même angle, dans l’axe de la rue Gambetta qui mène à la gare, rue où se trouvait le cinéma Royal qui abritait à l’époque différents ciné-clubs de la ville. Je sais aussi que ce photographe représentait ou faisait partie du personnel d’un magasin de photographie établi rue Serpenoise, Est-Photo.

Les clichés pris, il donnait aux passants un bon pour retirer la photo au magasin, moyennant finance.

Ce photographe a certainement œuvré plus d’une dizaine d’années entre le début des années cinquante et le milieu des années soixante, place Déroulède et certainement en d’autres lieux centraux de la ville.

Dans l’album familial, j’ai retrouvé deux photographies que je lui attribue.

Sur la première on voit mes parents Etiennette et Achille – Etiennette toujours élégante malgré la fatigue que lui procurait son sixième enfant –moi-même- né près de six mois auparavant.

Nous sommes en juin 1955. Mon père était revenu d’Indochine où il servait dans l’armée en tant que sous-officier – période rarement évoquée en famille dans les années qui suivirent, sinon par des photographies plutôt touristiques de temples ou de vestiges architecturaux-

Etiennette était d’origine bordelaise, fille de marin séduite par ce lorrain un peu aventureux qui s’était engagé en 1938 dans les chasseurs alpins.

La seconde photo est plus tardive, sans doute en hiver 1961 ou 1962. On y voit Etiennette et ma grande sœur M., boudeuse mais donnant le bras à sa mère, rayonnante dans son col de faux léopard et son bonnet de laine fine – toujours gardant cette attitude positive, ce soin d’elle et de ses enfants tandis que nous étions une famille plus que modeste – et nombreuse de surcroît-.

Ces deux photos sont dues au hasard : il fallait d’abord se trouver là, que le photographe y soit aussi, puis être pris en photo par surprise, enfin acheter cette photo pour la faire figurer dans l’album de famille. C’est une suite d’actions improbables qui font de ces photographies de rue des témoignages vivants, hasards en même temps que moments doublement choisis. Un hasard déterminé, si l'on peut dire, où est exclu la pose, d’un dynamisme particulier.

Sur ces photos les personnes sont en mouvement, le pied en avant. Le regard vers l’objectif est souhaitable mais pas toujours réalisé. Cela ressemble à une photographie de presse, à la prise sur le vif d’une personne importante, cela rend le sujet qui s’y trouve remarquable, au sens propre, et remarqué.

J’ai découvert bien plus tard une autre photographie qui ne concerne pas ma famille mais qui, pour moi étrangement, relie les choses et les gens et me permet de faire un lien entre ce qui m’anime aujourd’hui et ce que je pouvais être à cette époque qui m’a précédé, ou à peine existant, à peine né.

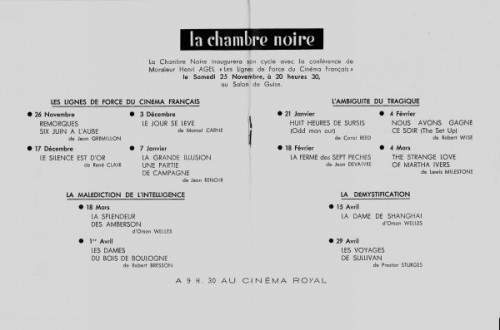

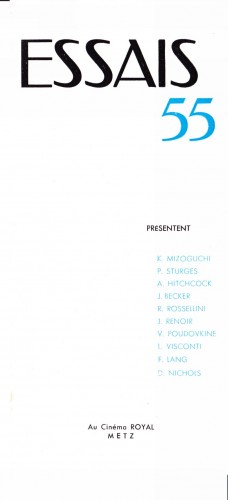

Il existait à Metz entre 1949 et 1956 un ciné-club qui se nommait La Chambre Noire, puis Essais 54, Essais 55 et Essais 56(2).

Il était animé par des étudiants chrétiens, sous l’égide d’une association catholique, l’AMOL, dépendant presque directement de l’évêché de Metz. L’un des créateurs de ce ciné-club s’appelait Gérard Schnitzler. Il avait fait appel à un ami déjà très turbulent, Jean-Marie Straub. Ils organisaient des actions pour protester contre l’indigence de la programmation des cinémas de Metz, tenus pour la plupart par la même personne (M. Xardel). Ils lâchèrent un jour des pigeons dans une salle messine lors de la projection du Don d’Adèle –ce qui ne plut guère à l’évêque, ni au commissaire Lacombe en charge de la délinquance à l’époque .

Ces jeunes cinéphiles allaient à Paris voir des films et rencontraient les critiques des revues de l’époque, aussi la programmation de leur ciné-club était-elle très influencée par les hitchcocko-hawksiens nommés ainsi par André Bazin et dont le chef de file aux Cahiers du Cinéma était François Truffaut. Celui-ci y publie en janvier 1954 Une certaine tendance du cinéma français, texte fondateur et polémique qui donnera naissance à l’esprit de la Nouvelle Vague.

A Metz la saison d’Essais 55, entre octobre 54 et avril 55, fait la part belle à Mizoguchi, Fritz Lang, Luchino Visconti, Preston Sturges, Alfred Hitcock, Roberto Rossellini et Jean Renoir.

22 novembre 1954 : François Truffaut est invité par son ami Jean-Marie Straub et La Chambre Noire à Metz pour y présenter Les amants du capricorne (Under Capricorn) d’Alfred Hithcock au cinéma Royal.

Le lendemain, peut-être, ou le jour même, qui s’en souvient ? les deux jeunes hommes passent place Déroulède alors que le photographe de rue s’y trouve. Cela donne cette photographie si expressive(3) : décidés, un peu débraillés, portant haut leurs convictions (ils ont 22 et 23 ans). Ni l’un ni l’autre n’ont encore réalisé de film.

A voir cette photo aujourd’hui et la poser aux côtés de photos familiales réalisées au même moment par le même photographe, selon le même cadrage et la même intention, si cela ne fait pas sens, cela interroge sur la façon dont le passé nous revient, la façon dont les êtres persistent pour d’autres en certains moments et à certains endroits. Le temps efface inégalement, éloigne, juxtapose et recompose selon le hasard des traces, selon la volonté de ceux qui font œuvre d’historien. Jamais nous n’aurons de retour complet, de compréhension intégrale du passé, même si nous le souhaitions, si nous y étions ou si nous sommes particulièrement concernés.

Juste aujourd’hui, maintenant, nous prendrons plaisir à revoir, plaisir… ou un autre sentiment qui naît du manque. C’est presque là le cinéma, ce sentiment de vivre autre chose ailleurs, autrement.

(1) Remplaçant ainsi un écrivain nationaliste (1846-1914) par un ancien maire de Metz (1914-1970) qui a failli –sinon réussi à- détruire une bonne partie du vieux Metz médiéval au nom du modernisme.

(2) Il a existé à Metz jusqu’à 18 ciné-clubs (en 1958) dont le Ciné-Club de Metz animé par Jean Mambrino, les Mardis de la Presse, le Ciné-club de la Manufacture des tabacs, Joie et foi, celui des Italiens, les ciné-clubs de quartier, etc.)

(3) Photographie publiée dans La bibliothèque de Koltès, Réécritures et métissages édité par la Bibliothèque-Médiathèque de la ville de Metz, 2004 ; photographie D.R. ; collection Bibliothèque de Metz

Qu’il me soit permis aussi de partager aussi ouvertement des images familiales : celles-ci sont le fruit d’un hasard, elles pourraient se trouver ailleurs, elles sont semblables à des milliers d’autres. Elles sont accompagnées de ce texte et pour moi, à l’intérieur de ce média, sont indissociables de lui, même si dans les faits internet ne présente aucune garantie quant à la multiplication et la manipulation des données. Je n’autorise la reproduction des notes de mon blog qu’intégralement et en m’y attribuant la paternité. FG.

Il y avait sur une place de Metz dans les années cinquante, la place Paul Déroulède, rebaptisée place Raymond Mondon (1), au cœur du quartier de la ville créé par les Allemands lors de l’annexion de 1870-1918, un photographe de rue dont la petite affaire lui permettait de vivre.

J’ignore quel était son nom, je sais seulement qu’il a multiplié les clichés de passants, par couples, toujours à peu près sous le même angle, dans l’axe de la rue Gambetta qui mène à la gare, rue où se trouvait le cinéma Royal qui abritait à l’époque différents ciné-clubs de la ville. Je sais aussi que ce photographe représentait ou faisait partie du personnel d’un magasin de photographie établi rue Serpenoise, Est-Photo.

Les clichés pris, il donnait aux passants un bon pour retirer la photo au magasin, moyennant finance.

Ce photographe a certainement œuvré plus d’une dizaine d’années entre le début des années cinquante et le milieu des années soixante, place Déroulède et certainement en d’autres lieux centraux de la ville.

Dans l’album familial, j’ai retrouvé deux photographies que je lui attribue.

Sur la première on voit mes parents Etiennette et Achille – Etiennette toujours élégante malgré la fatigue que lui procurait son sixième enfant –moi-même- né près de six mois auparavant.

Nous sommes en juin 1955. Mon père était revenu d’Indochine où il servait dans l’armée en tant que sous-officier – période rarement évoquée en famille dans les années qui suivirent, sinon par des photographies plutôt touristiques de temples ou de vestiges architecturaux-

Etiennette était d’origine bordelaise, fille de marin séduite par ce lorrain un peu aventureux qui s’était engagé en 1938 dans les chasseurs alpins.

La seconde photo est plus tardive, sans doute en hiver 1961 ou 1962. On y voit Etiennette et ma grande sœur M., boudeuse mais donnant le bras à sa mère, rayonnante dans son col de faux léopard et son bonnet de laine fine – toujours gardant cette attitude positive, ce soin d’elle et de ses enfants tandis que nous étions une famille plus que modeste – et nombreuse de surcroît-.

Ces deux photos sont dues au hasard : il fallait d’abord se trouver là, que le photographe y soit aussi, puis être pris en photo par surprise, enfin acheter cette photo pour la faire figurer dans l’album de famille. C’est une suite d’actions improbables qui font de ces photographies de rue des témoignages vivants, hasards en même temps que moments doublement choisis. Un hasard déterminé, si l'on peut dire, où est exclu la pose, d’un dynamisme particulier.

Sur ces photos les personnes sont en mouvement, le pied en avant. Le regard vers l’objectif est souhaitable mais pas toujours réalisé. Cela ressemble à une photographie de presse, à la prise sur le vif d’une personne importante, cela rend le sujet qui s’y trouve remarquable, au sens propre, et remarqué.

J’ai découvert bien plus tard une autre photographie qui ne concerne pas ma famille mais qui, pour moi étrangement, relie les choses et les gens et me permet de faire un lien entre ce qui m’anime aujourd’hui et ce que je pouvais être à cette époque qui m’a précédé, ou à peine existant, à peine né.

Il existait à Metz entre 1949 et 1956 un ciné-club qui se nommait La Chambre Noire, puis Essais 54, Essais 55 et Essais 56(2).

Il était animé par des étudiants chrétiens, sous l’égide d’une association catholique, l’AMOL, dépendant presque directement de l’évêché de Metz. L’un des créateurs de ce ciné-club s’appelait Gérard Schnitzler. Il avait fait appel à un ami déjà très turbulent, Jean-Marie Straub. Ils organisaient des actions pour protester contre l’indigence de la programmation des cinémas de Metz, tenus pour la plupart par la même personne (M. Xardel). Ils lâchèrent un jour des pigeons dans une salle messine lors de la projection du Don d’Adèle –ce qui ne plut guère à l’évêque, ni au commissaire Lacombe en charge de la délinquance à l’époque .

Ces jeunes cinéphiles allaient à Paris voir des films et rencontraient les critiques des revues de l’époque, aussi la programmation de leur ciné-club était-elle très influencée par les hitchcocko-hawksiens nommés ainsi par André Bazin et dont le chef de file aux Cahiers du Cinéma était François Truffaut. Celui-ci y publie en janvier 1954 Une certaine tendance du cinéma français, texte fondateur et polémique qui donnera naissance à l’esprit de la Nouvelle Vague.

A Metz la saison d’Essais 55, entre octobre 54 et avril 55, fait la part belle à Mizoguchi, Fritz Lang, Luchino Visconti, Preston Sturges, Alfred Hitcock, Roberto Rossellini et Jean Renoir.

22 novembre 1954 : François Truffaut est invité par son ami Jean-Marie Straub et La Chambre Noire à Metz pour y présenter Les amants du capricorne (Under Capricorn) d’Alfred Hithcock au cinéma Royal.

Le lendemain, peut-être, ou le jour même, qui s’en souvient ? les deux jeunes hommes passent place Déroulède alors que le photographe de rue s’y trouve. Cela donne cette photographie si expressive(3) : décidés, un peu débraillés, portant haut leurs convictions (ils ont 22 et 23 ans). Ni l’un ni l’autre n’ont encore réalisé de film.

A voir cette photo aujourd’hui et la poser aux côtés de photos familiales réalisées au même moment par le même photographe, selon le même cadrage et la même intention, si cela ne fait pas sens, cela interroge sur la façon dont le passé nous revient, la façon dont les êtres persistent pour d’autres en certains moments et à certains endroits. Le temps efface inégalement, éloigne, juxtapose et recompose selon le hasard des traces, selon la volonté de ceux qui font œuvre d’historien. Jamais nous n’aurons de retour complet, de compréhension intégrale du passé, même si nous le souhaitions, si nous y étions ou si nous sommes particulièrement concernés.

Juste aujourd’hui, maintenant, nous prendrons plaisir à revoir, plaisir… ou un autre sentiment qui naît du manque. C’est presque là le cinéma, ce sentiment de vivre autre chose ailleurs, autrement.

(1) Remplaçant ainsi un écrivain nationaliste (1846-1914) par un ancien maire de Metz (1914-1970) qui a failli –sinon réussi à- détruire une bonne partie du vieux Metz médiéval au nom du modernisme.

(2) Il a existé à Metz jusqu’à 18 ciné-clubs (en 1958) dont le Ciné-Club de Metz animé par Jean Mambrino, les Mardis de la Presse, le Ciné-club de la Manufacture des tabacs, Joie et foi, celui des Italiens, les ciné-clubs de quartier, etc.)

(3) Photographie publiée dans La bibliothèque de Koltès, Réécritures et métissages édité par la Bibliothèque-Médiathèque de la ville de Metz, 2004 ; photographie D.R. ; collection Bibliothèque de Metz

18:12 Publié dans cinéma, lectures improbables, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : metz, jean-marie straub, cinéma royal, françois truffaut, ciné-club

30/07/2011

Tout Victor Hugo

Je possède (enfin en suis dépositaire) les œuvres complètes de Victor Hugo, transmission familiale modeste, dans une édition populaire illustrée en dix volumes (Ollendorff, vers 1910), sous mes yeux depuis toujours, à la fois décor et référence : témoin de l’attachement culturel, historique et républicain, de la connaissance entendue des grands poètes de langue française, de ce que l’école républicaine a su apporter aux générations qui m’ont précédé (la vénération du grand homme, le père Hugo).

Tout Victor Hugo, c’est une somme considérable, une montagne à franchir, un legs exceptionnel aux républicains de tous poils qui peuplent ce pays, et toute la lyre. Cela contient la promesse de tout lire, mais qui a tout lu ?

Je contemple régulièrement ces livres, avec reconnaissance (pour mes parents), avec gourmandise (regard entendu, bien sûr, je connais, j’apprécie), j’y picore à mes moments perdus, mais jamais n’y suis entré sérieusement. Il faut dire que l’œuvre est intimidante par son volume et que ces grands livres contiennent des pages et des pages écrites en petit caractères. Je me trouve comme la plupart des prétentieux que nous sommes qui n’admettent pas ne pas connaître ce qu’ils n’ont qu’effleuré. Mais oui, qui admet aujourd’hui, parmi les personnes un peu instruites, n’avoir pas lu Hugo, Flaubert, Balzac, Zola, Proust (j’en passe, des modernes et des classiques) sinon une ou deux œuvres ou quelque digest en vue d’un examen ?

L’aveu d’ignorance nous est devenu insupportable. Certains croient même sincèrement connaître ce qu’ils ignorent (Zadig et Voltaire !). Je me méfie des bibliothèques trop bien garnies (untel présentateur de télévision, lors d’une émission à sa gloire, présentait des mètres de collections complètes dans les couloirs de sa demeure). Il faut dire que tout est fait pour nous faire croire que nous ne sommes pas ignorants: la télévision lorsqu’elle nous sert des kilomètres de fausse culture vulgarisée tout en nous faisant des clins d’œil en pseudo-complicité (primauté au énième degré alors qu’on ignore le premier degré), la publicité, les magazines.

Pour Hugo : j’ouvre le tome VIII contenant en fin d’ouvrage son Testament littéraire (1875). J’y lis :

Le grand Hugo a tout prévu. Certes on peut contester qu’une lettre appartient à celui qui l’écrit et non à son destinataire : cela fait un peu pingre, tout de même, et même rend peu sincère la missive après coup (qu’en est-il des lettres d’amour ?). Avoir à ce point la conscience de sa propre importance est peu commun, mais il s’agit de Victor Hugo, tout de même et ne nions pas son immense talent d’écrivain et d’homme public, engagé dans son siècle, ni ne contestons ses funérailles nationales ! (mon ironie ne vaut que par la reconnaissance que je lui porte)

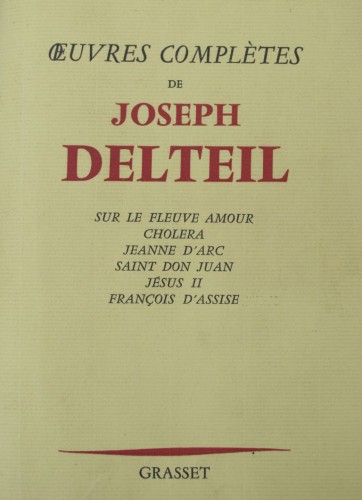

Joseph Delteil (revenons-y), vers la fin de sa vie, a publié ses œuvres complètes : il n’a gardé que six romans et telle est sa sentence :

Bien sûr c’est aussi avoir conscience de son importance que tailler ainsi dans le vif (orgueil, quand tu nous prends !) mais au moins cela laisse-t-il l’amateur aux joies de la transgression (j’en suis) et au plaisir de chercher et lire les œuvres ainsi interdites (sous le manteau ? Non, elles sont rééditées en partie) .

Qui connaît Delteil aura saisi que l’injonction était avant tout poétique.

Que reste-t-il d’une œuvre ?

De la liste presque infinie des humains ayant vécu sur Terre avant nous, il ne reste que peu de choses, quelques traces qui flottent un peu selon la postérité, avant de s’effacer tout à fait. Ce n’est qu’une question de temps. La vanité est nécessaire, elle ne dure qu’un instant, le temps que chacun pèse sa propre existence en regard de celle des autres, ceux qui ont laissé quelque trace. Cela suffit sans doute à notre bonheur.

Mais ces hommes au legs culturel, qui mettent un peu d’ordre dans leurs affaires, sentant leur fin approcher, ont quelque chose des animaux d’une fable de La Fontaine : désuets au regard du monde actuel(1). Leur œuvre s’est détachée d’eux. Que pensons-nous que deviennent aujourd’hui les œuvres ? Qu’elles restent scotchées dans une grande mémoire universelle (aujourd’hui semblant permise par internet et la communication de masse) ? Que rien ne se perd plus aujourd’hui, le moindre écrit, la plus petite image ? Que tout est potentiellement immortel et cloné, digéré ?

Mais non, ce n’est pas vrai, on en revient à cette croyance de tout connaître sans avoir rien approché, aux certitudes qui mènent aux catastrophes. En réalité, on ne peut connaître que ce qu’on a approché, senti, touché, vécu de l’intérieur, sans filtre, sauvagement, paléolithiquement !

(1) La Fontaine reste bien sûr beaucoup plus astucieux que l’image d’Epinal faite de ses fables: lisez ce texte de Louis Marin, Le pouvoir du récit (dans Le récit est un piège, éd. De Minuit ; 1978)

Tout Victor Hugo, c’est une somme considérable, une montagne à franchir, un legs exceptionnel aux républicains de tous poils qui peuplent ce pays, et toute la lyre. Cela contient la promesse de tout lire, mais qui a tout lu ?

Je contemple régulièrement ces livres, avec reconnaissance (pour mes parents), avec gourmandise (regard entendu, bien sûr, je connais, j’apprécie), j’y picore à mes moments perdus, mais jamais n’y suis entré sérieusement. Il faut dire que l’œuvre est intimidante par son volume et que ces grands livres contiennent des pages et des pages écrites en petit caractères. Je me trouve comme la plupart des prétentieux que nous sommes qui n’admettent pas ne pas connaître ce qu’ils n’ont qu’effleuré. Mais oui, qui admet aujourd’hui, parmi les personnes un peu instruites, n’avoir pas lu Hugo, Flaubert, Balzac, Zola, Proust (j’en passe, des modernes et des classiques) sinon une ou deux œuvres ou quelque digest en vue d’un examen ?

L’aveu d’ignorance nous est devenu insupportable. Certains croient même sincèrement connaître ce qu’ils ignorent (Zadig et Voltaire !). Je me méfie des bibliothèques trop bien garnies (untel présentateur de télévision, lors d’une émission à sa gloire, présentait des mètres de collections complètes dans les couloirs de sa demeure). Il faut dire que tout est fait pour nous faire croire que nous ne sommes pas ignorants: la télévision lorsqu’elle nous sert des kilomètres de fausse culture vulgarisée tout en nous faisant des clins d’œil en pseudo-complicité (primauté au énième degré alors qu’on ignore le premier degré), la publicité, les magazines.

Pour Hugo : j’ouvre le tome VIII contenant en fin d’ouvrage son Testament littéraire (1875). J’y lis :

Je veux qu’après ma mort tous mes manuscrits non publiés, avec leurs copies, s’il en existe, et toutes les choses écrites de ma main que je laisserai, de quelque nature qu’elles soient, je veux, dis-je, que tous mes manuscrits sans exception, et quelle qu’en soit la dimension, soient réunis (…). Lesdits manuscrits peuvent être classés en trois catégories :

Premièrement, les œuvres tout à fait terminées ;

Deuxièmement, les œuvres commencées terminées en partie, mais non achevées ;

Troisièmement, les ébauches, fragments, idées éparses, vers ou prose, semées ça et là, soit dans mes carnets, soit sur feuilles volantes.

(…) Indépendamment de ces trois catégories de publication, mes trois amis (auxquels Hugo donne la charge de mettre en œuvre ce testament), dans le cas où l’on jugerait à propos de publier mes lettres après ma mort, sont expressément chargés par moi de cette publication, en vertu du principe que les lettres appartiennent, non à celui qui les a reçues, mais à celui qui les a écrites.

Le grand Hugo a tout prévu. Certes on peut contester qu’une lettre appartient à celui qui l’écrit et non à son destinataire : cela fait un peu pingre, tout de même, et même rend peu sincère la missive après coup (qu’en est-il des lettres d’amour ?). Avoir à ce point la conscience de sa propre importance est peu commun, mais il s’agit de Victor Hugo, tout de même et ne nions pas son immense talent d’écrivain et d’homme public, engagé dans son siècle, ni ne contestons ses funérailles nationales ! (mon ironie ne vaut que par la reconnaissance que je lui porte)

Joseph Delteil (revenons-y), vers la fin de sa vie, a publié ses œuvres complètes : il n’a gardé que six romans et telle est sa sentence :

Tout Delteil en un seul volume ! Et tout le reste au feu ! Je désavoue donc et tiens pour nul et non avenu tout autre ouvrage ou texte de moi que ceux qui composent le présent recueil ; et en ce qu’il m’appartient, j’en interdis à jamais la vente ou la réimpression. En fait, je condamne ainsi et détruis sans vergogne à peu près les trois quarts de mon œuvre. Tel est mon testament !

Bien sûr c’est aussi avoir conscience de son importance que tailler ainsi dans le vif (orgueil, quand tu nous prends !) mais au moins cela laisse-t-il l’amateur aux joies de la transgression (j’en suis) et au plaisir de chercher et lire les œuvres ainsi interdites (sous le manteau ? Non, elles sont rééditées en partie) .

Qui connaît Delteil aura saisi que l’injonction était avant tout poétique.

Que reste-t-il d’une œuvre ?

De la liste presque infinie des humains ayant vécu sur Terre avant nous, il ne reste que peu de choses, quelques traces qui flottent un peu selon la postérité, avant de s’effacer tout à fait. Ce n’est qu’une question de temps. La vanité est nécessaire, elle ne dure qu’un instant, le temps que chacun pèse sa propre existence en regard de celle des autres, ceux qui ont laissé quelque trace. Cela suffit sans doute à notre bonheur.

Mais ces hommes au legs culturel, qui mettent un peu d’ordre dans leurs affaires, sentant leur fin approcher, ont quelque chose des animaux d’une fable de La Fontaine : désuets au regard du monde actuel(1). Leur œuvre s’est détachée d’eux. Que pensons-nous que deviennent aujourd’hui les œuvres ? Qu’elles restent scotchées dans une grande mémoire universelle (aujourd’hui semblant permise par internet et la communication de masse) ? Que rien ne se perd plus aujourd’hui, le moindre écrit, la plus petite image ? Que tout est potentiellement immortel et cloné, digéré ?

Mais non, ce n’est pas vrai, on en revient à cette croyance de tout connaître sans avoir rien approché, aux certitudes qui mènent aux catastrophes. En réalité, on ne peut connaître que ce qu’on a approché, senti, touché, vécu de l’intérieur, sans filtre, sauvagement, paléolithiquement !

(1) La Fontaine reste bien sûr beaucoup plus astucieux que l’image d’Epinal faite de ses fables: lisez ce texte de Louis Marin, Le pouvoir du récit (dans Le récit est un piège, éd. De Minuit ; 1978)

19:42 Publié dans lectures improbables | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor hugo, joseph delteil