22/10/2011

Dylan bouge encore

Tandis que la presse mondialisante se repaît du cadavre sanglant de Mouammar Kadhafi, dictateur de circonstance (il y a peu il était reçu en grandes pompes par notre pouvoir politique) pour notre bonne conscience et notre goût pour la terreur…

-je ne souhaite pas à mon meilleur ennemi, quels que soient ses crimes, une telle mort violente filmée, photographiée, multipliée, dégoût absolu-

… tandis que Kadhafi était ainsi exposé, je suis allé voir Bob Dylan en concert au Rockhal de Esch-sur-Alzette, seule ville à ma connaissance qui baptise ses nouvelles voies « avenue du Rock’n Roll » ou « avenue du Jazz », tournant franchement la page industrielle visible en ces lieux.

Quel rapport entre Kadhafi et Dylan ? Aucun, sinon l’âge et la génération, sinon les visages burinés –voire les costumes et le coiffes improbables-, aucun sinon tout ce qui les oppose radicalement. Mais l’actualité rapproche l’émotion imposée de celle qui est plus personnelle.

Dans ce sinistre cube en béton qu’est le Rockhal où s’entasse debout un public de toutes générations, le frêle Bob, sur ses fines jambes de septuagénaire, coiffé d’un grand chapeau blanc et habillé d’une chemise bleu-turquoise sous une veste gris souris, fait son show de sa grosse voix éraillée, dans une sono stridente et saturée, devant son piano électrique ou sur le devant de la scène avec son harmonica.

J’ai une relation à Bob Dylan toute particulière (personnelle comme pour beaucoup de ceux qui ont vécu ce compagnonnage) qui remonte à mes quinze ans et mes tentatives musicales à la guitare, qui a littéralement explosé à mes dix-huit avec Blonde on blonde que j’écoutais en boucle et qui accompagnait mes émancipations (amoureuses, sociales, artistiques). Peu d’artistes ont eu plus d’influence sur ce que je ressens et pense encore aujourd’hui, du sentiment de ma propre liberté, du désir d’être au monde. Relation affective, irraisonnée, oui, mais sans devenir fanatique (elle ne résiste pas à l’analyse, elle est atténuée par la variété de mes intérêts et par d’autres expériences). J’ai donc suivi Bob Dylan, cahin-caha, à travers ses moments de gloire, ses ratages, ses retours, je l’ai vu cinq fois sur scène, j’ai écouté tous ses disques, vu les films faits sur lui.

(Voyez Don’t look back de D.A. Pennebaker (1967) pour Dylan dans son propre mythe, voyez I’m not there de Tod Haynes (2007) pour comprendre le rapport qu’ont beaucoup de ses inconditionnels avec lui, voyez No direction home de Martin Scorcese (2005) pour apprécier son parcours d’auteur-compositeur).

A aucun moment ce compagnonnage ne m’a déçu. Aucun de ses concerts, même paraît-il les pires (où il fut question d’un auto-massacre de ses chansons), ne m’a paru indigne du personnage.

Et donc au Rockhal de Esch-sur-Alzette (rendons grâce aux Luxembourgeois qui m’ont permis de le voir plusieurs fois sur scène), Bob Dylan a fait son show après Mark Knopfler en première partie. Bob Dylan sur scène, c’est toujours un peu déstabilisant (que va-t-il nous faire, à quelle sauce va-t-il reprendre ses chansons) et source de sempiternels malentendus (une partie du public venu pour entendre le Dylan mythique des années soixante est forcément déçue). Il ne chante jamais de la même façon, distend et modifie, camoufle, amenuise ou grossit : un petit jeu s’installe, à qui reconnaîtra les chansons (Highway 61 revisited est franchement revisited) au point que certains reconnaissent les titres folk les plus variés derrière un déchaînement électrique.

Dylan a raison : plus besoin de prouver quoi que ce soit, juste la réinvention de soi-même sur les chemins aujourd’hui archi-balisés qu’il a lui-même défrichés il y a quarante ans.

Mais le monde n’a pas changé, malgré la chanson de 1963, il tourne toujours plus follement en absorbant toutes les voix qui se lèvent, en les digérant, en rendant vaine toute tentative d’échapper à son poids (changer la vie : Dylan comme Rimbaud). Que ceux que la malédiction des 27 ans tente (Brian Jones, Hendrix, Janis Joplin, Jim Morisson, Curt Cobain, Amy Winehouse) passent leur chemin : Dylan est toujours vivant. S’il a pris comme nous un bon coup de vieux, il ne démérite pas de sa jeunesse !

Le public est exigeant, il en attend toujours plus et le show est bref, exempt de rappel. Nul autre que Dylan n’a cristallisé autant d’attentes forcément déçues. Encore aujourd’hui, il semble qu’il ne peut que décevoir par la brièveté de sa prestation, par la distorsion de sa voix posée comme un couteau sur ses chansons, par la distance qu’il instaure avec son public, par son refus de toucher une guitare acoustique. Et pourtant il donne ce qu’il peut donner, il reste fidèle à lui-même, son concert est parcouru de moments de grâce (un moment la voix âcre admirablement posée, un solo d’harmonica, une émotion palpable), surtout il est juste (non pas virtuose comme Mark Knopfler), dans son inexactitude, son inachèvement, sa pratique de l’envoi sec, son peu de sollicitude envers son public, son peu de concessions.

Il demeure toujours en moi cette fidélité qui touche les vieux inconditionnels : que se manifeste le moindre signe d’une passion artistique de jeunesse, je pars illico sur les terres ou sur les mers comme un marin qui ne peut résister à l’appel du large.

Quand sonne Like a rolling stone, les larmes me viennent. C’est la fin du show. How does it feel ? Like a rolling stone!

-je ne souhaite pas à mon meilleur ennemi, quels que soient ses crimes, une telle mort violente filmée, photographiée, multipliée, dégoût absolu-

… tandis que Kadhafi était ainsi exposé, je suis allé voir Bob Dylan en concert au Rockhal de Esch-sur-Alzette, seule ville à ma connaissance qui baptise ses nouvelles voies « avenue du Rock’n Roll » ou « avenue du Jazz », tournant franchement la page industrielle visible en ces lieux.

Quel rapport entre Kadhafi et Dylan ? Aucun, sinon l’âge et la génération, sinon les visages burinés –voire les costumes et le coiffes improbables-, aucun sinon tout ce qui les oppose radicalement. Mais l’actualité rapproche l’émotion imposée de celle qui est plus personnelle.

Dans ce sinistre cube en béton qu’est le Rockhal où s’entasse debout un public de toutes générations, le frêle Bob, sur ses fines jambes de septuagénaire, coiffé d’un grand chapeau blanc et habillé d’une chemise bleu-turquoise sous une veste gris souris, fait son show de sa grosse voix éraillée, dans une sono stridente et saturée, devant son piano électrique ou sur le devant de la scène avec son harmonica.

J’ai une relation à Bob Dylan toute particulière (personnelle comme pour beaucoup de ceux qui ont vécu ce compagnonnage) qui remonte à mes quinze ans et mes tentatives musicales à la guitare, qui a littéralement explosé à mes dix-huit avec Blonde on blonde que j’écoutais en boucle et qui accompagnait mes émancipations (amoureuses, sociales, artistiques). Peu d’artistes ont eu plus d’influence sur ce que je ressens et pense encore aujourd’hui, du sentiment de ma propre liberté, du désir d’être au monde. Relation affective, irraisonnée, oui, mais sans devenir fanatique (elle ne résiste pas à l’analyse, elle est atténuée par la variété de mes intérêts et par d’autres expériences). J’ai donc suivi Bob Dylan, cahin-caha, à travers ses moments de gloire, ses ratages, ses retours, je l’ai vu cinq fois sur scène, j’ai écouté tous ses disques, vu les films faits sur lui.

(Voyez Don’t look back de D.A. Pennebaker (1967) pour Dylan dans son propre mythe, voyez I’m not there de Tod Haynes (2007) pour comprendre le rapport qu’ont beaucoup de ses inconditionnels avec lui, voyez No direction home de Martin Scorcese (2005) pour apprécier son parcours d’auteur-compositeur).

A aucun moment ce compagnonnage ne m’a déçu. Aucun de ses concerts, même paraît-il les pires (où il fut question d’un auto-massacre de ses chansons), ne m’a paru indigne du personnage.

Et donc au Rockhal de Esch-sur-Alzette (rendons grâce aux Luxembourgeois qui m’ont permis de le voir plusieurs fois sur scène), Bob Dylan a fait son show après Mark Knopfler en première partie. Bob Dylan sur scène, c’est toujours un peu déstabilisant (que va-t-il nous faire, à quelle sauce va-t-il reprendre ses chansons) et source de sempiternels malentendus (une partie du public venu pour entendre le Dylan mythique des années soixante est forcément déçue). Il ne chante jamais de la même façon, distend et modifie, camoufle, amenuise ou grossit : un petit jeu s’installe, à qui reconnaîtra les chansons (Highway 61 revisited est franchement revisited) au point que certains reconnaissent les titres folk les plus variés derrière un déchaînement électrique.

Dylan a raison : plus besoin de prouver quoi que ce soit, juste la réinvention de soi-même sur les chemins aujourd’hui archi-balisés qu’il a lui-même défrichés il y a quarante ans.

Mais le monde n’a pas changé, malgré la chanson de 1963, il tourne toujours plus follement en absorbant toutes les voix qui se lèvent, en les digérant, en rendant vaine toute tentative d’échapper à son poids (changer la vie : Dylan comme Rimbaud). Que ceux que la malédiction des 27 ans tente (Brian Jones, Hendrix, Janis Joplin, Jim Morisson, Curt Cobain, Amy Winehouse) passent leur chemin : Dylan est toujours vivant. S’il a pris comme nous un bon coup de vieux, il ne démérite pas de sa jeunesse !

Le public est exigeant, il en attend toujours plus et le show est bref, exempt de rappel. Nul autre que Dylan n’a cristallisé autant d’attentes forcément déçues. Encore aujourd’hui, il semble qu’il ne peut que décevoir par la brièveté de sa prestation, par la distorsion de sa voix posée comme un couteau sur ses chansons, par la distance qu’il instaure avec son public, par son refus de toucher une guitare acoustique. Et pourtant il donne ce qu’il peut donner, il reste fidèle à lui-même, son concert est parcouru de moments de grâce (un moment la voix âcre admirablement posée, un solo d’harmonica, une émotion palpable), surtout il est juste (non pas virtuose comme Mark Knopfler), dans son inexactitude, son inachèvement, sa pratique de l’envoi sec, son peu de sollicitude envers son public, son peu de concessions.

Il demeure toujours en moi cette fidélité qui touche les vieux inconditionnels : que se manifeste le moindre signe d’une passion artistique de jeunesse, je pars illico sur les terres ou sur les mers comme un marin qui ne peut résister à l’appel du large.

Quand sonne Like a rolling stone, les larmes me viennent. C’est la fin du show. How does it feel ? Like a rolling stone!

All Along the Watchtower

“There must be some way out of here," said the joker to the thief,

"There's too much confusion, I can't get no relief.

Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth,

None of them along the line know what any of it is worth."

"No reason to get excited," the thief, he kindly spoke,

"There are many here among us who feel that life is but a joke.

But you and I, we've been through that, and this is not our fate,

So let us not talk falsely now, the hour is getting late."

All along the watchtower, princes kept the view

While all the women came and went, barefoot servants, too.

Outside in the distance a wildcat did growl,

Two riders were approaching, the wind began to howl.

Tout au long de la tour de guet

"Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici", dit le bouffon au voleur,

"Il règne une trop grande confusion, je ne ressens aucun soulagement.

Les hommes d'affaires boivent mon vin, les laboureurs creusent ma terre,

Personne à l'horizon ne sait ce que tout cela vaut."

"Aucune raison de s'énerver", répondit gentiment le voleur,

"Beaucoup ici parmi nous pensent que la vie n'est qu'une farce.

Mais, toi et moi, nous sommes passés par là, et ce n'est pas notre destin,

Alors, ne parlons plus à tort maintenant, il commence à se faire tard."

Tout au long de la tour de guet, les princes continuaient à regarder

Tandis que toutes les femmes allaient et venaient, les serviteurs aux pieds nus, aussi

Dehors au loin un chat sauvage gronda,

Deux cavaliers approchaient, le vent commença à hurler.

(traduction Pierre Mercy et Gérard Poillet (site bobdylan-fr.com)

19:42 Publié dans rebonds, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bob dylan

27/04/2011

Une fontaine

Marie Gigleux et Nicolas Guermann, mes grands-parents paternels, devant la fontaine de l’Esplanade à Metz.

Peu dans la photographie, à la différence de mes grandes sœurs Nicole et Michèle qui regardent l'objectif.

En deuil de Gabriel, leur fils aîné (né d’un premier mariage de Nicolas, veuf précoce), fusillé par les Allemands juste avant la Libération.

Nicolas mourra quelques mois plus tard, en 1948, sans doute usé par ce destin de Messin ayant changé quatre fois de nationalité au cours de sa vie et par sa vie laborieuse de jardinier.

Peut-être est-ce mon père qui a pris cette photo ?

On peut parfois lire dans une photographie familiale tous les événements sur lesquels sont ancrées nos vies, avant même notre naissance. Evénements devenus minuscules, temps arrêté dans une concentration qu’on ne pouvait pas soupçonner (satori où les mots défaillent, comme l’a si bien exprimé Roland Barthes dans La chambre claire).

Je retourne sur ces lieux inchangés et cette fontaine coule toujours d’une eau qui n’est plus la même. Figée cette fontaine trop nettoyée, non plus fonctionnelle, comme la vieille ville kärchérisée, belle de pierres jaunes qui étaient noires en mon enfance où la pauvreté était encore au centre des villes.

Je retourne sur ces lieux inchangés et cette fontaine coule toujours d’une eau qui n’est plus la même. Figée cette fontaine trop nettoyée, non plus fonctionnelle, comme la vieille ville kärchérisée, belle de pierres jaunes qui étaient noires en mon enfance où la pauvreté était encore au centre des villes.Cette fontaine de 1905 regorge pourtant d’histoires, de contes et de légendes rhénanes, de créatures aquatiques sortant de grottes, de récits propres à éveiller les craintes ou les minuscules terreurs qui attirent les enfants. Rien de l’ordonnancement classique de l’Esplanade (que cette fontaine clôt), jardin cartésien à la Française où, enfant, Paul Verlaine jouait avec sa petite amoureuse Mathilde.

La ville allemande et le quartier impérial, la construction du ring et l’achèvement de la destruction des remparts ont donné champ à un autre imaginaire qu’on lit aujourd’hui sur les façades et dans cette fontaine.

Loin de l’équilibre fragile de la République Messine de la fin du Moyen-Age, espace clos dont le bestiaire était limité à quelques figures révélatrices de la foi chrétienne, en positif comme en négatif, figures de Saints se mêlant aux figures de monstres. Loin aussi de la rigueur du royaume français des 17ème et 18ème siècles, tout à sa concentration des pouvoirs, à son soucis de faire de la ville la façade du pays dominant, place forte autant que belle vitrine : la place d’Armes en est le témoin, opposant en un même lieu les différents pouvoirs temporels (hôtel de ville, parlement, garnison) et spirituel (cathédrale).

Loin de l’équilibre fragile de la République Messine de la fin du Moyen-Age, espace clos dont le bestiaire était limité à quelques figures révélatrices de la foi chrétienne, en positif comme en négatif, figures de Saints se mêlant aux figures de monstres. Loin aussi de la rigueur du royaume français des 17ème et 18ème siècles, tout à sa concentration des pouvoirs, à son soucis de faire de la ville la façade du pays dominant, place forte autant que belle vitrine : la place d’Armes en est le témoin, opposant en un même lieu les différents pouvoirs temporels (hôtel de ville, parlement, garnison) et spirituel (cathédrale). La ville allemande construite pendant la première annexion (1870-1918), si elle n’en propose pas moins les symboles des pouvoirs (la gare, à la fois temple et château), glisse étrangement vers une architecture individuelle variée, sorte de concours à la modernité de l’époque (l’avenue Foch, la rue Gambetta). C’est une vision urbaine à la fois rigoureuse et prévoyante (des guerres à venir) et à la fois laissant le champ à des visions païennes, surcharges grotesques liées à un imaginaire qui s’affiche (wassermann et ondines, grenouilles et tritons dans cette fontaine).

La ville allemande construite pendant la première annexion (1870-1918), si elle n’en propose pas moins les symboles des pouvoirs (la gare, à la fois temple et château), glisse étrangement vers une architecture individuelle variée, sorte de concours à la modernité de l’époque (l’avenue Foch, la rue Gambetta). C’est une vision urbaine à la fois rigoureuse et prévoyante (des guerres à venir) et à la fois laissant le champ à des visions païennes, surcharges grotesques liées à un imaginaire qui s’affiche (wassermann et ondines, grenouilles et tritons dans cette fontaine).

Alors que les modestes histoires familiales s’effacent, des bribes reviennent, documentées, dans ces lieux qui se lisent toujours dans un temps plus long. Les ruines tardent à venir, aujourd’hui nous luttons contre notre passé en lui refusant la disparition. Les hommes d’hier réutilisaient les pierres des remparts pour construire leur maison. Ce qui avait disparu n’était pas une perte.

Aujourd’hui nous sommes pris par ce sentiment de perte, alors même que tout se fige autour de nous pour nous permettre la lecture d’un passé commun. La ville devient décor pour des pièces qui ont été jouées il y a fort longtemps et qui ont disparu.

Dans la tragédie moderne, a dit Jean-Marie Straub*, les personnages ne comprennent pas eux-mêmes ce qui se passe.

* voir Les lettres à un ami japonais, de Nadine et Thierry Ribault, parues dans Libération des 23 mars, 4 avril et 26 avril

19:16 Publié dans vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : metz, fontaine, esplanade

08/04/2011

Jean-Marie Straub: une rétrospective (4)

L’inconsolable

Comment entrer dans un film de(s) Straub ? Question inutile pour ceux qui ignorent ce cinéma, question fondamentale pour ceux qui ont entrouvert la porte et ont goûté à ce plaisir comme on entre dans une œuvre littéraire, musicale, un tableau.

En réalité on entre bien dans le film, dans la profondeur des images. On peut, au fond, y entrer sans bagage, à peine doit-on avoir quelque expérience de la vie.

Intimidé par les contraintes (sans rachâcher), on peut éventuellement y buter avec nos habitudes trop scolaires : tout bien voir, écouter, comprendre, ce qui peut être vain et nous éloigne du plaisir.

Trop paresseux, on peut aussi abandonner tout effort lorsque le film n’est pas conforme à nos habitudes de spectateur : relâchement, abandon fatal qui ne peuvent que réjouir nos habituels prescripteurs de cinéma.

Entrer dans le film… A propos du son monophonique dans les films des Straub, Jacques Drillon relevait que ce refus de la stéréo (ne parlons même pas des effets « intergalactiques » d’un certain cinéma d’aujourd’hui), n’était pas un refus du relief sonore : le son se trouve dans l’image, sa profondeur est celle de l’image. Si Gustav Leonhardt joue au fond de l’image, on l’entend jouer dans le fond de l’image.

Au fil de la rétrospective et des films projetés apparaît cette impression de spectateur que dans le film tout est posé là, dans l’image, sans sous-entendu, sans effet, avec intégrité, avec un soin extrême qui ne supporte aucune défaillance de la qualité de projection. Chaque image du film (et elles ne sont jamais nombreuses) propose tout le film. Chaque image est Straub.

Mais ne donnons pas prise à ce procès d’intention qui consiste à présenter le cinéma de Straub comme sectaire, réservé à un petit nombre d’initiés (de fanatiques). C’est une erreur totale (ou une malveillance).

Entrer dans le film : ni son stéréophonique, ni hors-champ ? Alors comme pour un tableau : ni hors-cadre. L’image rassemble, concentre tout à la fois le visuel et le sonore. Elle peut être lue par couches successives, entrelacées, dans une sorte de profondeur (qui n’a rien à voir avec une profondeur de champ qui n’est après-tout qu’un effet). Elle peut être lue librement dans l’espace de l’écran, pas plus, pas moins.

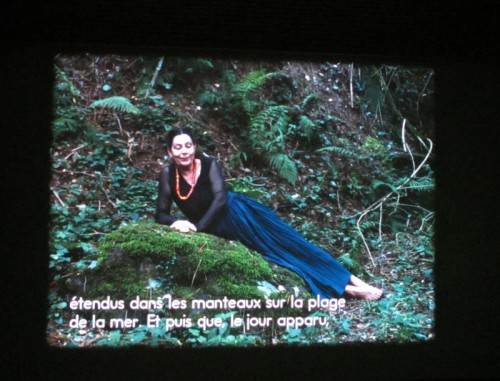

L’Inconsolable est Jean-Marie Straub, tant le choix du texte de Pavese lui ressemble aujourd’hui. Pas plus de cinq plans différents dans tout le film, pas plus de cinq images pour signifier qu’il poursuit l’aventure.

… et l’on ne parle pas assez des actrices et des acteurs qui prêtent leurs corps et leur voix…

Clap de fin

Comment entrer dans un film de(s) Straub ? Question inutile pour ceux qui ignorent ce cinéma, question fondamentale pour ceux qui ont entrouvert la porte et ont goûté à ce plaisir comme on entre dans une œuvre littéraire, musicale, un tableau.

En réalité on entre bien dans le film, dans la profondeur des images. On peut, au fond, y entrer sans bagage, à peine doit-on avoir quelque expérience de la vie.

Intimidé par les contraintes (sans rachâcher), on peut éventuellement y buter avec nos habitudes trop scolaires : tout bien voir, écouter, comprendre, ce qui peut être vain et nous éloigne du plaisir.

Trop paresseux, on peut aussi abandonner tout effort lorsque le film n’est pas conforme à nos habitudes de spectateur : relâchement, abandon fatal qui ne peuvent que réjouir nos habituels prescripteurs de cinéma.

Entrer dans le film… A propos du son monophonique dans les films des Straub, Jacques Drillon relevait que ce refus de la stéréo (ne parlons même pas des effets « intergalactiques » d’un certain cinéma d’aujourd’hui), n’était pas un refus du relief sonore : le son se trouve dans l’image, sa profondeur est celle de l’image. Si Gustav Leonhardt joue au fond de l’image, on l’entend jouer dans le fond de l’image.

Au fil de la rétrospective et des films projetés apparaît cette impression de spectateur que dans le film tout est posé là, dans l’image, sans sous-entendu, sans effet, avec intégrité, avec un soin extrême qui ne supporte aucune défaillance de la qualité de projection. Chaque image du film (et elles ne sont jamais nombreuses) propose tout le film. Chaque image est Straub.

Mais ne donnons pas prise à ce procès d’intention qui consiste à présenter le cinéma de Straub comme sectaire, réservé à un petit nombre d’initiés (de fanatiques). C’est une erreur totale (ou une malveillance).

Entrer dans le film : ni son stéréophonique, ni hors-champ ? Alors comme pour un tableau : ni hors-cadre. L’image rassemble, concentre tout à la fois le visuel et le sonore. Elle peut être lue par couches successives, entrelacées, dans une sorte de profondeur (qui n’a rien à voir avec une profondeur de champ qui n’est après-tout qu’un effet). Elle peut être lue librement dans l’espace de l’écran, pas plus, pas moins.

L’Inconsolable est Jean-Marie Straub, tant le choix du texte de Pavese lui ressemble aujourd’hui. Pas plus de cinq plans différents dans tout le film, pas plus de cinq images pour signifier qu’il poursuit l’aventure.

… et l’on ne parle pas assez des actrices et des acteurs qui prêtent leurs corps et leur voix…

Clap de fin

22:26 Publié dans cinéma, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-marie straub, metz, l'inconsolable