13/01/2013

Le point de vue et le hasard

Qu’il me soit permis aussi de partager aussi ouvertement des images familiales : celles-ci sont le fruit d’un hasard, elles pourraient se trouver ailleurs, elles sont semblables à des milliers d’autres. Elles sont accompagnées de ce texte et pour moi, à l’intérieur de ce média, sont indissociables de lui, même si dans les faits internet ne présente aucune garantie quant à la multiplication et la manipulation des données. Je n’autorise la reproduction des notes de mon blog qu’intégralement et en m’y attribuant la paternité. FG.

Il y avait sur une place de Metz dans les années cinquante, la place Paul Déroulède, rebaptisée place Raymond Mondon (1), au cœur du quartier de la ville créé par les Allemands lors de l’annexion de 1870-1918, un photographe de rue dont la petite affaire lui permettait de vivre.

J’ignore quel était son nom, je sais seulement qu’il a multiplié les clichés de passants, par couples, toujours à peu près sous le même angle, dans l’axe de la rue Gambetta qui mène à la gare, rue où se trouvait le cinéma Royal qui abritait à l’époque différents ciné-clubs de la ville. Je sais aussi que ce photographe représentait ou faisait partie du personnel d’un magasin de photographie établi rue Serpenoise, Est-Photo.

Les clichés pris, il donnait aux passants un bon pour retirer la photo au magasin, moyennant finance.

Ce photographe a certainement œuvré plus d’une dizaine d’années entre le début des années cinquante et le milieu des années soixante, place Déroulède et certainement en d’autres lieux centraux de la ville.

Dans l’album familial, j’ai retrouvé deux photographies que je lui attribue.

Sur la première on voit mes parents Etiennette et Achille – Etiennette toujours élégante malgré la fatigue que lui procurait son sixième enfant –moi-même- né près de six mois auparavant.

Nous sommes en juin 1955. Mon père était revenu d’Indochine où il servait dans l’armée en tant que sous-officier – période rarement évoquée en famille dans les années qui suivirent, sinon par des photographies plutôt touristiques de temples ou de vestiges architecturaux-

Etiennette était d’origine bordelaise, fille de marin séduite par ce lorrain un peu aventureux qui s’était engagé en 1938 dans les chasseurs alpins.

La seconde photo est plus tardive, sans doute en hiver 1961 ou 1962. On y voit Etiennette et ma grande sœur M., boudeuse mais donnant le bras à sa mère, rayonnante dans son col de faux léopard et son bonnet de laine fine – toujours gardant cette attitude positive, ce soin d’elle et de ses enfants tandis que nous étions une famille plus que modeste – et nombreuse de surcroît-.

Ces deux photos sont dues au hasard : il fallait d’abord se trouver là, que le photographe y soit aussi, puis être pris en photo par surprise, enfin acheter cette photo pour la faire figurer dans l’album de famille. C’est une suite d’actions improbables qui font de ces photographies de rue des témoignages vivants, hasards en même temps que moments doublement choisis. Un hasard déterminé, si l'on peut dire, où est exclu la pose, d’un dynamisme particulier.

Sur ces photos les personnes sont en mouvement, le pied en avant. Le regard vers l’objectif est souhaitable mais pas toujours réalisé. Cela ressemble à une photographie de presse, à la prise sur le vif d’une personne importante, cela rend le sujet qui s’y trouve remarquable, au sens propre, et remarqué.

J’ai découvert bien plus tard une autre photographie qui ne concerne pas ma famille mais qui, pour moi étrangement, relie les choses et les gens et me permet de faire un lien entre ce qui m’anime aujourd’hui et ce que je pouvais être à cette époque qui m’a précédé, ou à peine existant, à peine né.

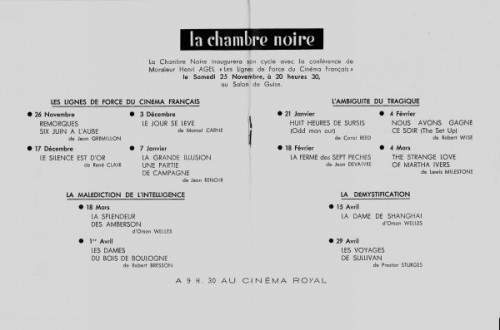

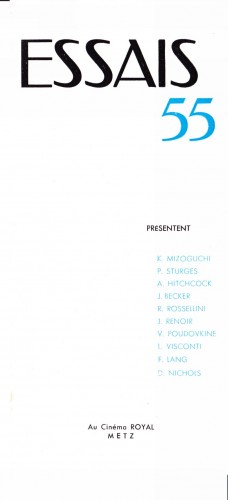

Il existait à Metz entre 1949 et 1956 un ciné-club qui se nommait La Chambre Noire, puis Essais 54, Essais 55 et Essais 56(2).

Il était animé par des étudiants chrétiens, sous l’égide d’une association catholique, l’AMOL, dépendant presque directement de l’évêché de Metz. L’un des créateurs de ce ciné-club s’appelait Gérard Schnitzler. Il avait fait appel à un ami déjà très turbulent, Jean-Marie Straub. Ils organisaient des actions pour protester contre l’indigence de la programmation des cinémas de Metz, tenus pour la plupart par la même personne (M. Xardel). Ils lâchèrent un jour des pigeons dans une salle messine lors de la projection du Don d’Adèle –ce qui ne plut guère à l’évêque, ni au commissaire Lacombe en charge de la délinquance à l’époque .

Ces jeunes cinéphiles allaient à Paris voir des films et rencontraient les critiques des revues de l’époque, aussi la programmation de leur ciné-club était-elle très influencée par les hitchcocko-hawksiens nommés ainsi par André Bazin et dont le chef de file aux Cahiers du Cinéma était François Truffaut. Celui-ci y publie en janvier 1954 Une certaine tendance du cinéma français, texte fondateur et polémique qui donnera naissance à l’esprit de la Nouvelle Vague.

A Metz la saison d’Essais 55, entre octobre 54 et avril 55, fait la part belle à Mizoguchi, Fritz Lang, Luchino Visconti, Preston Sturges, Alfred Hitcock, Roberto Rossellini et Jean Renoir.

22 novembre 1954 : François Truffaut est invité par son ami Jean-Marie Straub et La Chambre Noire à Metz pour y présenter Les amants du capricorne (Under Capricorn) d’Alfred Hithcock au cinéma Royal.

Le lendemain, peut-être, ou le jour même, qui s’en souvient ? les deux jeunes hommes passent place Déroulède alors que le photographe de rue s’y trouve. Cela donne cette photographie si expressive(3) : décidés, un peu débraillés, portant haut leurs convictions (ils ont 22 et 23 ans). Ni l’un ni l’autre n’ont encore réalisé de film.

A voir cette photo aujourd’hui et la poser aux côtés de photos familiales réalisées au même moment par le même photographe, selon le même cadrage et la même intention, si cela ne fait pas sens, cela interroge sur la façon dont le passé nous revient, la façon dont les êtres persistent pour d’autres en certains moments et à certains endroits. Le temps efface inégalement, éloigne, juxtapose et recompose selon le hasard des traces, selon la volonté de ceux qui font œuvre d’historien. Jamais nous n’aurons de retour complet, de compréhension intégrale du passé, même si nous le souhaitions, si nous y étions ou si nous sommes particulièrement concernés.

Juste aujourd’hui, maintenant, nous prendrons plaisir à revoir, plaisir… ou un autre sentiment qui naît du manque. C’est presque là le cinéma, ce sentiment de vivre autre chose ailleurs, autrement.

(1) Remplaçant ainsi un écrivain nationaliste (1846-1914) par un ancien maire de Metz (1914-1970) qui a failli –sinon réussi à- détruire une bonne partie du vieux Metz médiéval au nom du modernisme.

(2) Il a existé à Metz jusqu’à 18 ciné-clubs (en 1958) dont le Ciné-Club de Metz animé par Jean Mambrino, les Mardis de la Presse, le Ciné-club de la Manufacture des tabacs, Joie et foi, celui des Italiens, les ciné-clubs de quartier, etc.)

(3) Photographie publiée dans La bibliothèque de Koltès, Réécritures et métissages édité par la Bibliothèque-Médiathèque de la ville de Metz, 2004 ; photographie D.R. ; collection Bibliothèque de Metz

18:12 Publié dans cinéma, lectures improbables, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : metz, jean-marie straub, cinéma royal, françois truffaut, ciné-club

04/11/2012

Filmer l'art

à Nicole vander Vorst

Les temps changent, c’est sûr. En bien ou en mal, on ne sait pas encore, entre ce qui empire, ce qui apparaît et ce qui demeure –on n’ose pas parler de progrès-

Je me suis attaché -depuis longtemps déjà- à une maniaquerie peut-être, à quelque chose au cinéma qui a un rapport avec l’art, la peinture certainement, le cinéma en tout cas. Ce n’est pas totalement défini, c’est même à peu près indéfinissable malgré toutes les tentatives de le circonscrire. On ose à peine prononcer le terme film sur l'art. Comment dire les choses ? Tout a été dit, rien n’a paru définitif ni vraiment convaincant.

C’est presque une affaire de famille, d’une famille qui partage des traits communs mais qui n’arrête pas de s’engueuler. Une confrérie, si vous préférez, dans laquelle tous ont la même gourmandise mais aucun les mêmes goûts. C’est même assez formidable que cela existe encore si l’on réfléchit bien car beaucoup de ses membres finissent par renier cette appartenance.

Le film sur l’art n’est pas un genre, c’est une école.

Voici quelques-uns des élèves les plus anciens (sans classement):

Francis Bacon par Pierre Koralnik (1964), ou l’humanité de l’artiste, la générosité et le mépris souverain.

Le monde de Paul Delvaux par Henri Storck (1945) : l’étrange et magnifique synthèse des arts (avec l’aide de Paul Eluard), le mystère du monde qui s’éveille.

Paradiso Terrestre par Luciano Emmer (1940): la renaissance de Jérôme Bosch, l’élan juvénile, la chance et les bobines qui s’envolent.

Le mystère Picasso par Henri-Georges Clouzot (1956): le geste artistique mis au pinacle au détriment de l’œuvre.

Les statues meurent aussi par Alain Resnais et Chris Marker (1953): vraiment, le désintéressement, l’intelligence et le travail soigné.

Le cirque de Calder par Carlos Viladebo (1961) : la mise en scène ludique, de la haute pédagogie avec l’air de rien.

Détail-Opalka par Christophe Loizillon (1981): le film qui compte aussi.

Alberto Giacometti par Jean-Marie Drot (1963): la complicité faite hommes.

Cézanne par Danièle Huillet et Jean-Marie Straub (1989): il ne faut pas se tromper, l’exigence totale.

Je pourrais poursuivre encore et ajouter les films récents de Stan Neumann, François Lévy-Kuntz, bien d’autres. Je pourrais citer de très mauvais films qui sont formidables (Le Matisse de François Campaux (1945) qui possède une minute et demie sublimes).

J’ai une terrible indulgence quand il s’agit de filmer l’art, pour les autres et pour moi-même.

Une terrible indulgence et un féroce esprit critique (indulgence car il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans cette rencontre entre l’art et le cinéma, esprit critique car rien n’échappe au sentiment d’incomplétude ni à la vanité dans un film sur l’art).

Si école il y a, c’est dans cet esprit de contradiction : chaque film efface l’autre, se construit (ou devrait) en critiquant un autre film, chaque film se doit d’être une expérimentation en même temps qu’un rejet. C’est ainsi qu’ont été réalisés les meilleurs films sur l’art. Soit en ignorant totalement les règles de bienséance du cinéma (Storck, Emmer), soit en rompant avec les formatages en cours (Koralnik, Resnais). Il se trouve, à chaque fois, de l’essai, voire du bricolage, quelque chose qui ne s’écrit pas, qui s’improvise.

Qu’est-ce que c’est, au fond, cette histoire ?

Prenons l’alibi, l’argument de départ: le cinéma, au service de l’art, apporte sa grande séduction pour une cause éducative, en tout cas l’édification du plus grand nombre.

Cela ne tient pas vraiment : ce rôle pédagogique existe, mais n’est pas central. Ce qui a construit l’intérêt des films sur l’art se situe dans des audaces formelles et dans la prétention à une égalité : le cinéma fait art.

Prenons l’histoire de filmer l’art : une réelle utopie est née vers 1945, immédiatement après guerre. Un nouveau genre au cinéma qui accomplirait la synthèse des arts chère à Canudo (le père du terme septième art). Ainsi le film de synthèse qui réaliserait l’alchimie, fondre en un seul objet cinématographique la peinture, la musique, la poésie, … Utopie dont témoignent ces films aujourd’hui étranges où le tableau filmé est trituré, sorti de son contexte, de son cadre, de son existence réelle : Storck, Emmer, Resnais des années quarante qui font appel à Eluard, Cocteau.

Prenons un autre aspect : le cinéma révélateur d’une œuvre et d’un artiste. C’est le fameux jackson Pollock de Hans Namuth et Paul Falkenberg (1950), c’est La petite cuillère de Carlos Vilardebo (1961) qui fait passer une minuscule cuillère égyptienne antique du Musée du Louvre au rang de chef d’œuvre monumental ! C’est bien sûr le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot (1956), à le fois sommet et destruction d’un « genre » (que peut-on faire de plus lorsqu’un film est déclaré « trésor national » ?)

Prenons la télévision : à partir des années soixante, la naissance d’une nouvelle utopie, celle-ci malrassienne (le Musée Imaginaire) : accumulation, confrontation des oeuvres du monde entier, partage et conscience du devoir culturel du média télévision. Gourmandises d’art à 20h30, que rêver de mieux ? Comme cela est loin !

Filmer l’art c’est tout cela à la fois. Cela porte une histoire (dont on peut s’affranchir mais qui existe). C’est fécond, plein de promesses et de déceptions. C’est exigeant et difficile.

Oui, les temps changent et je garde au cœur ce goût, cette fidélité que je partage avec quelques uns et que peut-être nous jugerons tous finissante.

promenadeextrait_0001 par dm_50968f69e8284

Extrait de mon film Promenade dominicale (1988, 12 min.) sur le peintre Christian Bizeul

16:44 Publié dans cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicole vander vorst, film sur l'art, cinéma, christian bizeul

28/05/2012

117 ans

117 ans.

Comment?

117 ans. T’as 117 ans, me dit JMS alors que nous nous quittions, dans ce café vers minuit, répondant à ma remarque mièvre qu’il sera toujours ici chez lui, bienvenu, qu’on aura toujours plaisir à l’accueillir, de le revoir au pays…

Lui en a 267, dit-il. Cinquante de plus que l’année dernière.

117 ans… peut-être nous voyons-nous pour la dernière fois.

Une de ces journées où tout avance vite. Sans regret cela déroule, avec un surplus de vie même si rien de nouveau, au fond, que le temps qui défile, une journée plus dense que les autres, plus tendue, plus complète, avec des dessous les apparences, un poids.

117 ans. Je suis né avec le cinéma. Cela me fait plaisir.

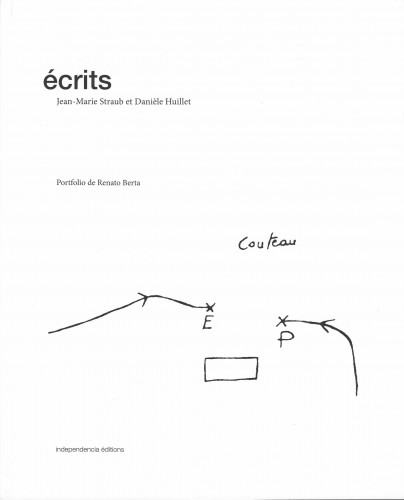

JMS protestait de n’être pas écrivain. Il était pourtant là, dans la vraie librairie qui porte un nom d’indien, il était là à présenter le livre d’un autre qui vient à peine de mourir trop jeune. Le livre d’écrits de JMS mais porté par Philippe qui n’était pas là, qui aurait dû l’être mais qui était allongé mourant.

Un livre qui raconte les films que JMS a faits avec Danièle, avec Renato, William, Barbara. Un livre sur le travail.

La fidélité et les sentiments, cela fait partie du travail. Le travail qui est le travail, qui n’a rien à voir avec la profession. C’est de la pâte, du temps, de la sueur, de la vie. Ca se mesure mal, que le temps qui passe qui permet la reconnaissance qui n’exclut rien ni même les cris la colère la tendresse. Ni la difficulté l’exigence l’intellect.

Et au cinéma ?

La ville le soir il faisait chaud les terrasses débordaient –ce qui est nouveau ici- les rues une tension l’alcool les jeunes qui ne vont pas au cinéma ? Les rues le soir au centre-ville semblables et différentes d’autrefois.

On se plaignait d’une ville morte. Ce n’est pas vraiment très différent passé le moment d’excitation de défoulement la ville est morte pour ceux qui ne la portent pas, qui ne la poétisent pas. La ville est morte pour ceux qui ne participent pas qui ne peuvent pas participer.

J’ai vu JMS curieux s’arrêtant curieux des autres sortant une pièce de son porte-monnaie pour celui qui attendait là par terre vaincu.

Et le cinéma ?

La qualité d’un film, sa résistance à l’usure, au temps ne se mesurent pas au nombre de ses spectateurs. Si tu es persuadé que JMS a réalisé une des œuvres les plus importantes de l’histoire du cinéma, sois satisfait d’avoir été présent ce soir-là, avec ceux qui partagent ce sentiment dans la ville. Laisse à l’avenir la construction de l’imagier, aux médiateurs futurs de préparer la sauce, aux responsables culturels le soin de savonner la planche sur laquelle, dans un sens ou dans l’autre, sera mis en orbite ou coulée la réputation la notoriété le regard digéré sur une œuvre son prix.

Mais les films ?

Ce que je vois, c’est comme des pages qui tournent : je connais le début, je suis l’histoire, je goûte chaque phrase nouvelle. N’attends pas de jugement.

Je me souviens de cette idée de la vie inversée lorsqu’on naît très vieux et qu’on disparaît en naissant. J’ai 117 ans.

18:10 Publié dans cinéma, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, jean-marie straub, philippe lafosse