26/10/2014

A propos de "Une histoire de vent"

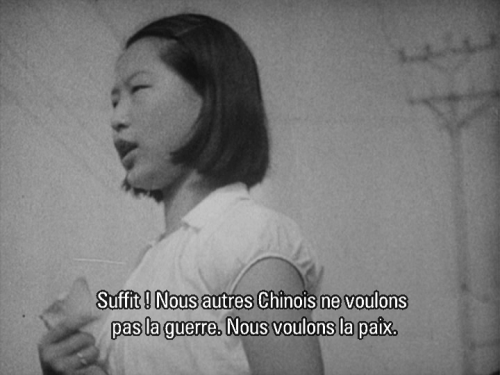

Le réalisateur Joris Ivens, aux côtés de sa co-réalisatrice et compagne, signait là son dernier film qui est un retour en Chine, sur des terres qu'il explorait déjà en 1938 lors de la guerre sino-japonaise et la lutte pour la création d'une république populaire (Les 400 millions, film de 1939), puis lors de la révolution culturelle (Comment Yukong déplaça les montagnes, série de 12 films déjà co-réalisés avec Marceline Loridan entre 1971 et 1976).

Celui qui se définissait comme un cinéaste révolutionnaire est allé sur tous les fronts où se déroulaient des combats politiques et des mouvements de libération des peuples (la Chine, le Vietnam, Cuba, le Laos, le Chili). Son regard de cinéaste, cependant, resta indépendant, plus proche des gens ordinaires qu'il rencontrait que des leaders et leurs lignes politiques.

La caméra qui lui servit au tournage des 400 millions se trouve aujourd'hui au Musée de la Révolution de Pékin: il l'a offerte aux apprentis cinéastes qui combattaient aux côtés de Chou-En-Lai. Cette caméra contribua la naissance du cinéma chinois.

Une histoire de vent est un retour pour lequel le cinéaste se met en scène: le vieil homme de 90 ans (il est né en 1898) revient sur ces terres chinoises qu'il connaît bien, pour filmer et enregistrer le vent: quelque chose, à première vue, d'improbable, d'aléatoire, une utopie, un rêve de cinéaste, une illusion!

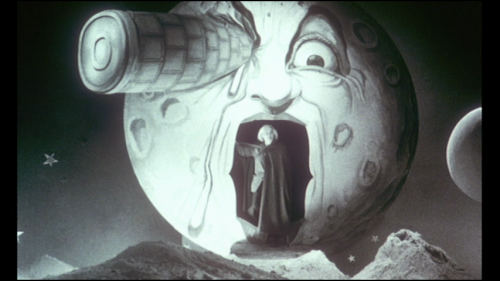

Nous sommes plus sur le terrain de Georges Méliès (son film Le voyage dans la Lune y est d'ailleurs présent) que du côté des frères Lumière, alors que sa vie durant Ivens a filmé au plus près de la réalité des gens et des événements, allant jusqu'à prendre de réels risques en s'immergeant dans les situations sociales et politiques les plus difficiles ou dangereuses. Cependant il n'a jamais voulu être enfermé dans une catégorie, ni son cinéma dans une seule définition:

"Je vois tout l'art cinématographique dans un grand flot: film de fiction, film documentaire, actualités et des mélanges des trois genres." (entretien en 1977 pour la revue allemande Filmfaust).

Géographie, climats, eau et vent

Ivens était hollandais. Très tôt il s'est intéressé aux éléments naturels (la mer, la pluie, le vent), aux efforts des hommes pour se servir ou repousser ces éléments. Ses films Les brisants (1929), La pluie (1929), Zuyderzee (1930), Le chant des fleuves (1954), Pour le Mistral (1965), témoignent de cet intérêt. S'il y avait quelque chose d'expérimental dans ses premiers films muets, placés sous le signe des avant gardes et de Dziga Vertov, son oeuvre est irriguée par les lieux géographiques, les déserts, la mer, la puissance des éléments et les hommes qui se trouvent dans ces lieux. Les événements sont attachés aux lieux géographiques, topologiques, humains. Le vent représente à la fois l'Histoire et la Liberté: il chasse, il renouvelle, c'est le souffle nouveau qui balaye tout ce qui est figé, sclérosé.

A la recherche du souffle

Une histoire de vent, c'est aussi la recherche du souffle. Au sens propre celui qui manque au vieux cinéaste qui ne dispose plus, dit-il, que d'un demi-poumon. C'est aussi la recherche d'un souffle créateur, de l'inspiration: celle d'un artiste qui cherche à boucler son parcours (il y a bien un côté testamentaire dans ce film) et qui veut concentrer toutes les exactitudes: être présent au monde ici et maintenant, tout en étant en accord avec son passé, avec ses actions, avec ses sentiments et, surtout, atteindre une légèreté, physique, intellectuelle.

Pied de nez

C'est cette légèreté qui définit peut-être le mieux Une histoire de vent. Une jubilation, une jeunesse, parcourent le film de part en part. Le cinéaste jette un regard malicieux sur lui-même, sur son histoire et sur la situation en Chine en 1988 (regard critique sur ce pays, un an avant Tian’anmen que Joris Ivens aura tout juste le temps de connaître avant de mourir). Ainsi ses déboires filmés avec des fonctionnaires lui attribuant généreusement 10 minutes de tournage pour une séquence sur les guerriers de l'éternité de l'empereur Qin Shi Huang, lui qui côtoya Chou En-Lai, Hô Chi Minh ou Fidel Castro! Ainsi sa réponse pleine d'humour en mettant en scène des répliques miniatures de ces guerriers.

Fiction, documentaire? Fiction et documentaire! Loin de ce qu'on nomme aujourd'hui, par une espèce de soucis de classifier, "documentaire de création" ou, pire, "docufiction", Joris Ivens fait toujours bouger les lignes dans ce film que les cinéastes d'aujourd'hui auraient tort d'ignorer. Même plus de 25 ans après sa réalisation, il garde sa fraîcheur, sa fécondité et sa profondeur. Marceline Loridan, lors d'un entretien pour L'Institut Lumière de Lyon en 2009, insistait sur l'aspect novateur de ce film qui, disait-elle, avait 20 ans d'avance sur son temps (voir cet entretien).

Marceline Loridan-Ivens a continué seule une œuvre personnelle de cinéaste (La petite prairie aux bouleaux, avec Anouk Aimée, en 2003, où elle évoque son propre parcours de déportée, toute jeune fille, dans les camps nazis de Auschwitz-Birkenau). En 2008 elle publie ses mémoires (Ma vie Balagan).

(Les images de cet article sont extraites des films Une histoire de vent et Les 400 millions).

12:32 Publié dans cinéma, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, joris ivens, marceline loridan, une histoire de vent, cinema caméo ariel

28/04/2014

Sur les nouveaux films de Jean-Marie Straub

Jean-Marie Straub était à Metz les 24 et 25 avril pour deux séances de cinéma au Caméo-Ariel, invité par l'association Ciné Art. La première soirée consistait en une carte blanche pour laquelle il avait choisi et a présenté Limelight (Les feux de la rampe, 1952) de Charles Chaplin, film un peu délaissé aujourd'hui, dernière réalisation de Chaplin aux Etats-Unis, qui n'a pas échappé aux foudres du maccarthysme.

Pour la seconde soirée, JMS présentait ses trois nouveaux films, dont le troisième pour la première fois en public: Un conte de Michel de Montaigne (2013, 35 min.), Dialogues d'Ombres (1954-2013, 28 min.) d'après Georges Bernanos et A propos de Venise (2014, 24 min.) d'après Maurice Barrès.

Dans sa ville natale, JMS est d'abord entouré d'amis, de fidèles à son oeuvre, un groupe conséquent d'âges variés, qui se renouvelle: c'est bien le moins, cette tendresse. Cela pourrait être un peu plus avec un public plus large, si un véritable effort était fait de la part de la presse, du public averti, des personnes cultivées. Tous reconnaissent, au moins par réputation, le réalisateur mais l'œuvre, peu la connaissent! Les clichés et a priori circulent beaucoup autour de ce franc-tireur, ce faiseur de films minoritaires. Une rétrospective itinérante se prépare actuellement aux Etats-Unis en prenant comme départ le MOMA de New York, mais peu de gens savent à Metz combien cette oeuvre est importante. Il n'est pas dit que tout soit facile. Aucun des films de JMS, avec et sans Danièle Huillet, se donne d'emblée. Ce n'est pas qu'il faut un niveau intellectuel supérieur, ni faire partie de l'IS (Internationale Straubienne, terme inventé en son temps par Serge Daney), mélange supposé entre la cinéphilie des grandes années et la folie un peu masochiste de ceux qui préfèreraient souffrir dans une salle de cinéma plutôt que se laisser aller aux plaisirs fordiens! Rien de tout cela, mais sans doute un apprentissage, un apprivoisement au contact de l'œuvre. Je vous assure que si, on peut se détacher du film, se laisser aller, ne pas tout écouter, ne pas tout prendre en somme, comme n'importe quel film, et éprouver les délices d'un détachement intelligent (pas celui du zapping ni des pop corns, mais celui d'une contemplation, d'une lecture différée, des strates de pensée, de la poésie). Nous sommes tous tellement formatés que cela peut être difficile, mais pas inaccessible à un esprit léger et à des yeux décillés.

Les feux de la rampe de Chaplin, c'est le choix de JMS (il a hésité entre ce film et Ordet de Carl Dreyer) qui prend goût à revenir à ses premiers amours cinématographiques, lorsqu'il présentait à Metz, au début des années cinquante, les séances du ciné-club La Chambre Noire. C'est un film qu'on redécouvre entièrement à différents âges de sa vie, selon l'endroit où l'on se place, selon la génération à laquelle on s'identifie: entre le triomphe de la jeunesse et l'effacement de la vieillesse, il existe de subtiles variations, des failles, des mélanges générationnels, de l'indifférence, de la cruauté, du mépris, de l'amour véritable. Tout cela avec l'émotion et le lyrisme chaplinesques. La séquence finale présentant le dernier numéro de Calvero (Charles Chaplin), vieux comédien dont personne ne veut plus, avec son acolyte pianiste (Buster Keaton) est un sommet du cinéma: nous arrivons au cœur du mélodrame (qui se termine par la mort de Calvero) tout en pensant inévitablement à ce que ces deux acteurs-réalisateurs ont représenté dans l'histoire du cinéma (le sommet de l'art muet dans sa forme burlesque) et qui se trouvent là, à la fois dans une sorte de dérision de leur art et dans un testament artistique.

Un conte de Michel de Montaigne est la relation de l'expérience de la souffrance (à la suite d'un accident de cheval), qui enseigne un homme sur sa propre mort: Ce conte d'un événement si léger, est assez vain, n'était l'instruction que j'en ai tirée pour moi. Car à la vérité pour s'apprivoiser à la mort, je trouve qu'il n'y a que de s'en avoisiner. La statue de Montaigne à Paris (en face de la Sorbonne), l'image de Barbara Ulrich lisant le texte de Montaigne: quelques plans pour conter, rien de plus, avec ce phrasé straubien bien particulier. On se laisse prendre à la langue de Montaigne, concrète et implacable, méthodique, et qui laisse entrevoir une pensée absolument moderne. Selon JMS, son intérêt pour Montaigne est né à Metz, au Lycée Fabert où il était en classe de philosophie (après une formation au collège jésuite Saint-Clément): son professeur, un certain Philibert, passait tous ses cours à lire Montaigne à ses élèves. Selon lui toujours, il a réalisé un film fordien non fordien. A méditer...

Dialogue d'Ombres est d'un autre registre et d'une autre langue, devenue presque plus lointaine pour nous aujourd'hui que celle de Montaigne: celle de Bernanos, cet écrivain chrétien, complexe, en mouvement toute sa vie. Le film est un dialogue d'amour (et de jalousie) entre un homme et une femme assis sur un tronc dans un pré, au bord d'un étang. Décadrés dans un coin de l'image, les personnages dialoguent à la suite, sans regard, récitants plus qu'acteurs. L'image est toute en profondeur, avec ses micro-événements, ses variations atmosphériques. Le spectateur peut être saisi par cette géographie parallèle au point de s'éloigner du sens du texte, de le considérer à égalité avec cette image de nature: arrivent les mots, les phrases, comme arrivent les oiseaux entre les branches, le frémissement du feuillage, les ondes sur l'eau. On lie enfin ce qui était séparé, comme les deux personnages qu'on comprend assis côte à côte lors d'un dernier plan où ils sont réunis.

A propos de Venise est issu de La mort de Venise, un texte de Barrès. Après Colette Baudoche (Lothringen, 1994), après Au service de l'Allemagne (Un héritier, 2011), c'est le troisième texte de Barrès point de départ et motif d'un film de Jean-Marie Straub (avec Danièle Huillet pour le premier). On arrive là, face à ce texte dense décrivant la décomposition d'une ville, à un plan (presque) unique, serré, sur le bord de la lagune, l'eau clapotant contre la terre et contre un tronc d'arbre au dessus de l'eau. Le texte se déploie là-dessus avec la voix de Barbara Ulrich, lectrice-récitante qu'on ne verra pas mais! Respect absolu de la vérité et du son direct! Bien présente au moment réel de l'image. La suite des plans semblables ne se distinguent que par le raccord des luminosités différentes (faux raccords, vrais raccords?). Ce troisième film confirme une sorte de disparition tout au long de ce programme: celui de la figure humaine, bien présente à l'écran dans le Montaigne, petite et dans la périphérie dans le Bernanos, disparue ou presque dans le Barrès. La figure en tant qu'incarnation plastique, non en tant que présence, tant sont prégnants les dictions et les textes. Cette disparition est plutôt le signe d'une soustraction, rendue encore plus visible lorsque apparaît à la fin du film un extrait de Chronique d'Anna Magdalena Bach (1967): un moment où tout encore était présent à l'écran: la musique, le désir de l'incarnation, de la présence humaine à l'écran, du jeu franc et complet, celui de Gustav Leonhardt interprétant Bach.

Et JMS de dire: je ne désire rien, je ne veux rien, et j'espère en vouloir de moins en moins!

Enfin, voici un film de 32 minutes (2014) où Jean-Marie Straub raconte sa jeunesse à Metz au début des années cinquante, sa participation aux ciné-clubs de la ville, son refus d'être incorporé pour faire la guerre d'Algérie (ce qui lui a valu une condamnation et l'exil):

23:54 Publié dans cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : metz, jean-marie straub, barrès, bernanos, montaigne, chaplin, limelight

13/04/2013

Luciano Emmer

Luciano Emmer était réalisateur de cinéma. Pas très connu du grand public, mais reconnu dans les histoires du cinéma depuis la fin des années quarante. André Bazin, Henri Langlois, Jean Cocteau l'avaient découvert avec enthousiasme (voir Qu'est-ce que le cinéma? d'André bazin, ouvrage que tout étudiant en cinéma devrait lire, dans lequel il traite de cinéma et peinture).

Emmer était l'un des pères du film sur l'art. Ses films d'alors inspirèrent Alain Resnais débutant, mais aussi Jean Grémillon, Pierre Kast, bien d'autres qui s'essayèrent à cette confrontation féconde entre cinéma et art.

Pas encore considérée comme poussiéreuse, cette forme de cinéma, plus expérimentale qu'il n'y paraît aujourd'hui (il faudrait être ignare pour la rejeter sans la connaître), mais jamais difficile, a donné lieu à une vraie interrogation sur le cinéma, sur la place de l'art dans nos sociétés, sur la place de l'image et cette médiatisation, naissante alors, qui aujourd'hui ravage tous nos rapports à la réalité. Aberration: il est aujourd'hui des penseurs en téléologie (oiseaux de mauvaises augures) qui croient fermement à une inéluctable société de réseaux où la réalité immatérielle, affranchie de règles, permettrait de vivre indépendamment des autres sinon dans la nécessité de communiquer, simplement communiquer - ce qui est l'essentiel croient-ils, sans même dire quoi communiquer- et de vivre rapidement cette communication.

Mais tout peut s'arrêter. Ne jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier. Savoir s'arrêter. Ne pas marcher sur la bestiole qu'on n'aura pas vu parce qu'on n'est plus capable de réellement voir le monde tel qu'il est, matériel, minuscule, immense, froid ou chaud, lent et vivant, occupé.

Ne pas penser qu'on est plus fort que l'enveloppe charnelle qui nous habille, qui nous mène et qui nous hante.

Ne pas céder, ne pas se mettre au service de ceux qui tirent les bénéfices, quoi qu'ils disent, ces minorités qui voudraient diriger le monde hors toute démocratie.

Bref, Luciano Emmer et ses films étaient et sont restés rebelles.

Il était un cinéaste essentiel, généreux et cynique en même temps.

Malgré lui, cette image de filmeur d'art lui est resté, mais il a été aussi le réalisateur de Dimanche d'août (son plus grand succès populaire), de Paris est toujours Paris, de Camilla, de La fille dans la vitrine, de beaux films où se sont révélés dans les années cinquante et soixante Marcello Mastroianni, Lucia Bose, Marina Vlady. Il est aussi l'inventeur de la publicité à la télévision italienne avec ses Carosello.

Et toujours des retours vers les films sur l'art: il filme Picasso à Vallauris en 1953, son Michel Ange date de 1966.

Sa filmographie est fourmillante, jamais maîtrisée (cela ne l'intéresse pas), il perd ses films, les retrouve, est imprévoyant quant à ses droits et finalement, comme il disait si souvent: "Je m'en fous éperdument!".

Je l'ai rencontré en 1997. Après avoir réalisé un film sur Henri Storck à Bruxelles (1994), je lui ai proposé un film sur lui. Storck et lui étaient les deux réalisateurs, avec Alain Resnais, que je souhaitais voir et filmer -idée folle mais la passion est une force de conviction-

Il m'a invité à Rome en juillet 97, sur le tournage de Bella di Notte (Belle de nuit), un portrait nocturne de la Galerie Borghese après sa restauration, magnifique musée où se côtoient Raphaël, Le Corrège, Le Caravage, Le Bernin, Léonard de Vinci et bien d'autres oeuvres rassemblées depuis le 16ème siècle par le cardinal Scipione Borghese et ses descendants jusqu'à Paolina Borghese, Pauline, la soeur de Napoléon, qui épousa Camille Borghese.

Luciano Emmer 1 par dm_50968f69e8284

Ce film marque un retour de Luciano Emmer au cinéma, à près de quatre-vingts ans, avec cette envie forte et magnifique de refaire des films après des années d'éclipse durant lesquelles il a tourné avec difficulté.

Belle de nuit correspond à une sorte de renaissance (dans les années qui suivirent, il réalisa trois films de long-métrage) et j'ai eu la chance de le connaître à ce moment-là, dans l'énergie de son film.

Après une nuit de juillet passée sur le tournage dans la Galerie Borghese déserte -incroyable impression de disposer des œuvres -, il m'avait donné rendez-vous le lendemain soir chez lui à Marino, dans les Monts Albains à une trentaine de kilomètres de Rome, dans les collines du Latium. C'est là, sur la terrasse de ce restaurant surplombant le lac, que j'ai filmé l'essentiel de mon futur film -je ne le savais pas encore, les tentatives de tournage suivantes et le montage seraient beaucoup plus difficiles- c'est là qu'a opéré la magie: tout fonctionne au-delà de notre espérance, une sorte de grâce s'installe qui fait tout réussir. Si bien que je crois détenir le meilleur entretien avec lui qui existe -je n'en ai vu aucun autre où il soit si disert, si détendu, si confiant-.

Faire un film, cela reste toujours une sorte de folie. On est seul. Il faut une croyance, un élan inconscient qui bouscule les obstacles... tant qu'on y croit.

Seul, peut-on faire le film? Bien sûr que non, mais seul on l'est quand même face à l'idée du film, qui lui préexiste. Je ne crois pas au désir collectif, je crois à l'auteur. Comme au peintre ou à l'écrivain. Ce n'est plus de mode aujourd'hui, l'auteur. Les marchands de tuyaux, la technique et la diffusion ont pris le pouvoir sur nos vies de "gloutons optiques".

J'ai mis ensuite deux ans à vouloir faire un film avec, sur Luciano Emmer. Retours ratés à Rome, essais de tournages catastrophiques, caprices ou colères de Luciano, j'étais perdu dans mes intentions jusqu'au jour où j'ai fait comme lui-même a fait: Basta! je fais le film quand même!*

Avec ce que j'avais.

J'ai redécouvert la magie de ces instants tournés, seul avec une petite caméra DV (quand même la pointe des caméras légères à l'époque), j'ai retrouvé l'enregistrement sonore que j'avais fait un jour avec lui, dans son jardin, sur une petite cassette avec un enregistreur que j'avais acheté six sous à la gare Termini avant de prendre le train pour Marino. Et j'ai imaginé le montage du film. Après avoir tout retranscrit, mis en ordre, j'ai collé tout cela sur de grandes feuilles assemblées en accordéon pour avoir cette impression visuelle nécessaire, une vue d'ensemble de mon matériel, sans aucune considération sur la qualité technique de ces enregistrements, comme un retour à mon rêve initial. La monteuse a pris le relais, j'en suis fort content, et le film s'est terminé, comme il est, plein de défauts et de qualités.

Luciano Emmer 2 par dm_50968f69e8284

Un film naît d'un rêve, d'une vision qui le rend évident, là, devant nos yeux, imaginé presque entièrement d'emblée, donné, offert, sorti d'on ne sait où. Cette première vision, je m'en suis rendu compte, il ne faut surtout pas la perdre de vue, elle doit présider tout le film, même si celui-ci sera au final très différent. C'est la pureté de l'intention, cette forme indéfinissable, sans forme car immatérielle. En poésie, ce serait la musique des mots qui précède l'écriture, le rêve qui vous réveille avec une envie impérieuse d'écrire à l'instant les mots venus, qui ne viennent pas, qui ne viendront décidément pas ou si peu, si décevants; Mais cette énergie restera un moment suffisante pour donner l'envie, la certitude d'y arriver.

Henri Storck m'a dit un jour quelle importance il portait à la sieste, même brève: un moment fécond (un de ses mots) où se cristallisent les idées, un moment créatif où le rêve est léger comme une plume. Les problèmes d'artistes s'y dénouent. Je veux bien le croire.

J'ai revu plus tard Luciano Emmer, au festival du film italien de Villerupt. La dernière fois à la sortie de la séance de L'acqua... il fuoco en 2004. Echange bref mais j'ai senti l'instant chaleureux comme sur cette terrasse au dessus du lac. L'homme avait maigri, il avait la peau diaphane que donne l'âge et parlait plus lentement.

Il m'a appelé plus tard au téléphone: dans ses souvenirs, il pensait que j'avais tourné une séquence avec lui dans son bureau où on le voyait montrant les photos avec lesquelles il avait réalisé son premier film avec Enrico Gras en 1939, Racconto da un affresco, d'après les fresques de Giotto à Padoue. Une rétrospective de ses films était organisée en Italie et il voulait que je lui envoie une copie de cette séquence.

En réalité, son souvenir était à moitié fidèle: nous avions projeté de tourner cette séquence mais cela n'a pas abouti. Rien ne reste que quelques images qu'il interrompt en colère: un tournage qui n'était pas bon, ni préparé suffisamment, ni matériellement acceptable (et j'en porte la responsabilité).

J'entends sa voix et sa déception. Un moment, au début du projet, après le premier tournage dans la Galerie Borghese, ce film l'avait aussi envahi: il m'envoyait de véritables séquences écrites de plusieurs pages, il souhaitait ce film sur lui. Mais cela ne pouvait pas être. Ce n'était plus mon film, ce n'était pas le film que je pouvais faire.

Luciano Emmer 3 par dm_50968f69e8284

Il a peut-être réussi à se raconter dans son tout dernier film, un film testamentaire et émouvant, Il pensiero, lo sguardo, la parola (2008).

Luciano Emmer est mort à quatre-vingt-onze ans à la suite d'un accident de voiture à Rome, le 16 septembre 2009.

*Basta ! Ci faccio un film: Luciano Emmer réalise ce film en 1990 pour exprimer son désir de continuer à faire du cinéma malgré tout, sans soutien.

14:55 Publié dans cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : luciano emmer, film sur l'art, cinéma