15/10/2012

L'irreproductible

Il est toujours assez casse-gueule d’essayer de parler de l’art contemporain –au moins le décrire, peut-être se situer par rapport à lui-. Les enfants n’ont pas ce problème, ils voient cela comme quelque chose de naturel. Essayer de garder son esprit d’enfance m’est impossible à ce sujet. Je suis conquis et irrité, charmé et en colère, je dois prendre parti.

Il semble qu’un des points de « faille » de l’art contemporain soit la question de la position du spectateur. Moins dans l’idée d’une démocratisation de l’art (Nuits Blanches, vastes opérations éphémères de séduction à destination comptable) mais plutôt, au fond, pour une question de survie de ce que l’art produit face aux reproductions auxquelles il est soumis, au même titre que tout objet auquel on porte intérêt et dont l’image se voit aujourd’hui multipliée à l’infini : images immédiates, échangées, sans qualité, gratuites et sans intentions. Miroirs à l’infini, mises en abyme absurdes. L’art contemporain est le reflet du contemporain et produit en même temps ce qui le détruit, c’est à dire l’enchaînement, la mise en réseau, l’événement, la multiplication (au même titre que l’économie ?). La vacuité.

Chaque spectateur, aujourd’hui, devient prescripteur, producteur d’images, agent d’un système qui, de manière exponentielle, noie, fausse, rend confus son rapport à l’art. L’œuvre ne devient pas plus réelle que ses reproductions. Perte d’aura, étrange indifférence à l’authenticité, étrange éloignement du réel en art. A moins d’accepter de renoncer à une identification, à une Histoire de l’Art qui se poursuivrait, à une identité artistique qui se distinguerait de la récupération immédiate opérée dans les médias, internet, réseaux sociaux, à moins de ce renoncement qui ferait glisser notre avenir vers quelque chose d’universel, sans esprit critique, sans langue et sans mémoire par trop d’accumulation et sans (fondamentalement) de politique, peut-être sans culture et –in fine-sans art… La question de l’art ne devient plus que la question de la position du spectateur.

La peinture est tombée en disgrâce (comme persévérance de l’intime, de la concentration, de la profondeur et de l’histoire, de ce qu’il y a encore de littéraire en art). La peinture provoque chez son spectateur une expérience solitaire, une résurgence en lui. Elle résiste au dispositif.

L’art contemporain laisse de moins en moins prise à des sentiments personnels. S’il est ressenti, il laisse sans voix car il suscite non plus la contemplation mais l’expectative. Il est exogène, reçu de l’extérieur. Il est le dispositif.

En rendant irreproductibles –au sens propre- les œuvres photographiques exposées au Centre Pompidou-Metz par le FRAC Lorraine (exposition FRAC FOREVER jusqu’au 25 février 2013), les concepteurs de l’exposition posent cette question de l’accès à l’œuvre et de la position du spectateur. La galerie est plongée dans le noir total. Seules les lampes prêtées aux spectateurs à l’entrée leur permettent de percevoir les œuvres, encore qu’incomplètement car ces petites lampes de poche produisent une lumière très faible.

Irreproductibles en effet ces œuvres qui sont des tirages photographiques, c’est à dire par définition des re-productions (imprimés de lumière sur une surface sensible). Irreproductibles par le simple fait qu’il faut les révéler à nouveau et chaque fois pour les percevoir. Le spectateur construit lui-même sa vision à partir des pauvres moyens qui lui sont alloués, il est dans l’impossibilité de reproduire son geste à l’identique, d’inclure l’œuvre dans un imagier, simplement –et c’est de plus en plus courant- de prendre une photo de l’œuvre qui redoublera pour lui cet instant.

Dans un premier temps l’effet peut être amusant. Des stratégies de collaboration s’installent entre visiteurs voisins qui unissent leurs halos de lumière pour mieux voir certaines œuvres.

Le noir total dans lequel est plongée la galerie provoque chez le visiteur une expérience sensorielle. Une prudence, aussi. Il rase les murs, n’occupe pas l’espace central qui reste vide. Etrange parcours de fourmi.

Ce qui le guide (ou semble le guider) dans cette collection –cabinet de curiosité où se côtoient des photographies rangées par thèmes (Nuits et songes, Nuées et nuages, Wonder woman, Extension du domaine de l’intime, Futur antérieur, arbre à vie)-, ce sont des mots et phrases inscrits aux murs, conversation entre Béatrice Josse (directrice du Frac Lorraine) et l’artiste Marco Godinho

Qu’en retiendra-t-on sinon que ces mots accompagnent assez librement les photographies exposées ?

Ce que je retiens de cette exposition est moins un ensemble d’œuvres (pardonnez-moi) que le dispositif dans lequel elles sont inscrites. Ce dispositif soumet tout. Il est ludique mais assez radical pour, au fond, dire : ce qui est là doit être révélé et seul le spectateur le révèle, à titre personnel, à sa manière. En empêchant la vision reproductible, en contrant cette habitude de redoubler les images, de les échanger –tout un chacun emporte avec lui un appareil qui le permet-, les concepteurs énoncent, peut-être pas explicitement, que l’œuvre d’art, aujourd’hui, est à ce point en danger que pour la voir il faut d’abord l’effacer, l’éloigner du visible.

Et que le dispositif fait art.

Et que le spectateur n’est plus maître de rien, ni dans une autonomie dans laquelle il irait reproduire l’œuvre plutôt que l’intégrer, ni au fond dans la contrainte liée au dispositif qui l’infantiliserait, peut-être, ça n’est pas sûr, mais c’est possible, démocratisation de l’art oblige.

Je ne suis pas indifférent à l’art contemporain. J’aime et je déteste, je regrette qu’il n’y ait plus de débat. Je n’entends plus de débat.

Comme la critique cinématographique, la critique d’art a disparu ?

Il semble qu’un des points de « faille » de l’art contemporain soit la question de la position du spectateur. Moins dans l’idée d’une démocratisation de l’art (Nuits Blanches, vastes opérations éphémères de séduction à destination comptable) mais plutôt, au fond, pour une question de survie de ce que l’art produit face aux reproductions auxquelles il est soumis, au même titre que tout objet auquel on porte intérêt et dont l’image se voit aujourd’hui multipliée à l’infini : images immédiates, échangées, sans qualité, gratuites et sans intentions. Miroirs à l’infini, mises en abyme absurdes. L’art contemporain est le reflet du contemporain et produit en même temps ce qui le détruit, c’est à dire l’enchaînement, la mise en réseau, l’événement, la multiplication (au même titre que l’économie ?). La vacuité.

Chaque spectateur, aujourd’hui, devient prescripteur, producteur d’images, agent d’un système qui, de manière exponentielle, noie, fausse, rend confus son rapport à l’art. L’œuvre ne devient pas plus réelle que ses reproductions. Perte d’aura, étrange indifférence à l’authenticité, étrange éloignement du réel en art. A moins d’accepter de renoncer à une identification, à une Histoire de l’Art qui se poursuivrait, à une identité artistique qui se distinguerait de la récupération immédiate opérée dans les médias, internet, réseaux sociaux, à moins de ce renoncement qui ferait glisser notre avenir vers quelque chose d’universel, sans esprit critique, sans langue et sans mémoire par trop d’accumulation et sans (fondamentalement) de politique, peut-être sans culture et –in fine-sans art… La question de l’art ne devient plus que la question de la position du spectateur.

La peinture est tombée en disgrâce (comme persévérance de l’intime, de la concentration, de la profondeur et de l’histoire, de ce qu’il y a encore de littéraire en art). La peinture provoque chez son spectateur une expérience solitaire, une résurgence en lui. Elle résiste au dispositif.

L’art contemporain laisse de moins en moins prise à des sentiments personnels. S’il est ressenti, il laisse sans voix car il suscite non plus la contemplation mais l’expectative. Il est exogène, reçu de l’extérieur. Il est le dispositif.

En rendant irreproductibles –au sens propre- les œuvres photographiques exposées au Centre Pompidou-Metz par le FRAC Lorraine (exposition FRAC FOREVER jusqu’au 25 février 2013), les concepteurs de l’exposition posent cette question de l’accès à l’œuvre et de la position du spectateur. La galerie est plongée dans le noir total. Seules les lampes prêtées aux spectateurs à l’entrée leur permettent de percevoir les œuvres, encore qu’incomplètement car ces petites lampes de poche produisent une lumière très faible.

Irreproductibles en effet ces œuvres qui sont des tirages photographiques, c’est à dire par définition des re-productions (imprimés de lumière sur une surface sensible). Irreproductibles par le simple fait qu’il faut les révéler à nouveau et chaque fois pour les percevoir. Le spectateur construit lui-même sa vision à partir des pauvres moyens qui lui sont alloués, il est dans l’impossibilité de reproduire son geste à l’identique, d’inclure l’œuvre dans un imagier, simplement –et c’est de plus en plus courant- de prendre une photo de l’œuvre qui redoublera pour lui cet instant.

Dans un premier temps l’effet peut être amusant. Des stratégies de collaboration s’installent entre visiteurs voisins qui unissent leurs halos de lumière pour mieux voir certaines œuvres.

Le noir total dans lequel est plongée la galerie provoque chez le visiteur une expérience sensorielle. Une prudence, aussi. Il rase les murs, n’occupe pas l’espace central qui reste vide. Etrange parcours de fourmi.

Ce qui le guide (ou semble le guider) dans cette collection –cabinet de curiosité où se côtoient des photographies rangées par thèmes (Nuits et songes, Nuées et nuages, Wonder woman, Extension du domaine de l’intime, Futur antérieur, arbre à vie)-, ce sont des mots et phrases inscrits aux murs, conversation entre Béatrice Josse (directrice du Frac Lorraine) et l’artiste Marco Godinho

Qu’en retiendra-t-on sinon que ces mots accompagnent assez librement les photographies exposées ?

Ce que je retiens de cette exposition est moins un ensemble d’œuvres (pardonnez-moi) que le dispositif dans lequel elles sont inscrites. Ce dispositif soumet tout. Il est ludique mais assez radical pour, au fond, dire : ce qui est là doit être révélé et seul le spectateur le révèle, à titre personnel, à sa manière. En empêchant la vision reproductible, en contrant cette habitude de redoubler les images, de les échanger –tout un chacun emporte avec lui un appareil qui le permet-, les concepteurs énoncent, peut-être pas explicitement, que l’œuvre d’art, aujourd’hui, est à ce point en danger que pour la voir il faut d’abord l’effacer, l’éloigner du visible.

Et que le dispositif fait art.

Et que le spectateur n’est plus maître de rien, ni dans une autonomie dans laquelle il irait reproduire l’œuvre plutôt que l’intégrer, ni au fond dans la contrainte liée au dispositif qui l’infantiliserait, peut-être, ça n’est pas sûr, mais c’est possible, démocratisation de l’art oblige.

Je ne suis pas indifférent à l’art contemporain. J’aime et je déteste, je regrette qu’il n’y ait plus de débat. Je n’entends plus de débat.

Comme la critique cinématographique, la critique d’art a disparu ?

19:10 Publié dans rebonds, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frac lorraine, centre pompidou-metz, metz

21/04/2012

Une campagne officielle

Cette impression de jouer faux. Une pénible corvée d’essayer encore de convaincre, dans les clous institutionnels, alors que tout déborde, que rien n’est plus sûr d’une prise sur le réel : ces temps sont d’un bizarre rapport à la réalité. Tout fuit, tout peut relever de l’inutilité, tout semble dé-fixé, à la merci de changements d’humeurs.

La démocratie fout le camp, les acteurs ne sont plus mobilisés, le décor devient incertain, les figurants sont trop : trop de drapeaux agités, trop peu de conviction, trop de manipulation dans les images.

Voyons… Chère France : un mélo mélancolique, presque romantique. Une France forte : y croit-il vraiment ? Ces économies qu’il va falloir trouver ? Où se cachent-elles donc ? L’accent est parfois presque biblique (ce qui n’est pas pour nous rassurer). La France aux Français : mais la dette appartient aux fonds de pension anglo-saxons ! La musique de générique est mi-angoissante, mi-bande-son du Titanic!

Je fuis la télévision dès que j’entends ce générique.

La campagne officielle, c’est le pire moment de la campagne. Avant, il y a eu de joyeux meetings, quelques (peu) débats intéressants, des nouvelles têtes, des rebondissements incroyables (DSK suit-il la campagne ?), des accents vibrants, une envie nouvelle.

Là tout à coup, c’est un désert dans la cacophonie, un calme plat dans l’agitation la plus désordonnée : tout bouge et rien ne bouge, tout est extrêmement et prudemment devenu immobile, figé plastifié enrobé, respirations retenues.

Il paraît, lit-on dans le journal aujourd’hui, que d’après un nouveau sondage un quart des électeurs change de « candidat favori » en fonction des résultats des sondages. Si l’on comprend bien, c’est une sorte de serpent qui se mord la queue : l’électeur est sondé et lorsqu’il voit le résultat du sondage, il peut changer d’avis. Voilà une belle énigme mathématique dont devraient tenir compte les sondeurs.

On devrait sauter la campagne officielle : c’est un moment trop dangereux où tout est tellement indécis : l’électeur peut encore changer d’avis. Il est tellement spectateur de l’élection qu’il peut à tout moment zapper.

J’exagère, je me moque. Il existe bien toujours une conscience et une culture politique dans notre pays, c’est d’ailleurs une de ses spécificités. Cette culture et ce goût du débat, comme d’ailleurs les lois électorales qui les permettent et qui placent à égalité toutes les idées, les grands comme les petits candidats, cela provoque parfois l’effroi dans les pays voisins où le débat politique est hélas très loin d’être passionnant et ouvert.

On en finit par s’entr’aimer dans la lutte, à aimer les lunettes vert-grenouille d’Eva, la (fausse) candeur de Poutou, les accents de renoncement de Sarko (malgré lui), l’aspect bon père de famille de Hollande, et Nathalie qui se détend, et Cheminade qu’on ne comprend pas mais qui devient sympathique… enfin presque tous, parce que tout ne se vaut pas.

Votez demain. C’est votre liberté !

La démocratie fout le camp, les acteurs ne sont plus mobilisés, le décor devient incertain, les figurants sont trop : trop de drapeaux agités, trop peu de conviction, trop de manipulation dans les images.

Voyons… Chère France : un mélo mélancolique, presque romantique. Une France forte : y croit-il vraiment ? Ces économies qu’il va falloir trouver ? Où se cachent-elles donc ? L’accent est parfois presque biblique (ce qui n’est pas pour nous rassurer). La France aux Français : mais la dette appartient aux fonds de pension anglo-saxons ! La musique de générique est mi-angoissante, mi-bande-son du Titanic!

Je fuis la télévision dès que j’entends ce générique.

La campagne officielle, c’est le pire moment de la campagne. Avant, il y a eu de joyeux meetings, quelques (peu) débats intéressants, des nouvelles têtes, des rebondissements incroyables (DSK suit-il la campagne ?), des accents vibrants, une envie nouvelle.

Là tout à coup, c’est un désert dans la cacophonie, un calme plat dans l’agitation la plus désordonnée : tout bouge et rien ne bouge, tout est extrêmement et prudemment devenu immobile, figé plastifié enrobé, respirations retenues.

Il paraît, lit-on dans le journal aujourd’hui, que d’après un nouveau sondage un quart des électeurs change de « candidat favori » en fonction des résultats des sondages. Si l’on comprend bien, c’est une sorte de serpent qui se mord la queue : l’électeur est sondé et lorsqu’il voit le résultat du sondage, il peut changer d’avis. Voilà une belle énigme mathématique dont devraient tenir compte les sondeurs.

On devrait sauter la campagne officielle : c’est un moment trop dangereux où tout est tellement indécis : l’électeur peut encore changer d’avis. Il est tellement spectateur de l’élection qu’il peut à tout moment zapper.

J’exagère, je me moque. Il existe bien toujours une conscience et une culture politique dans notre pays, c’est d’ailleurs une de ses spécificités. Cette culture et ce goût du débat, comme d’ailleurs les lois électorales qui les permettent et qui placent à égalité toutes les idées, les grands comme les petits candidats, cela provoque parfois l’effroi dans les pays voisins où le débat politique est hélas très loin d’être passionnant et ouvert.

On en finit par s’entr’aimer dans la lutte, à aimer les lunettes vert-grenouille d’Eva, la (fausse) candeur de Poutou, les accents de renoncement de Sarko (malgré lui), l’aspect bon père de famille de Hollande, et Nathalie qui se détend, et Cheminade qu’on ne comprend pas mais qui devient sympathique… enfin presque tous, parce que tout ne se vaut pas.

Votez demain. C’est votre liberté !

15:52 Publié dans rebonds, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : campagne présidentielle, sondages

29/03/2012

Un peu de comptabilité

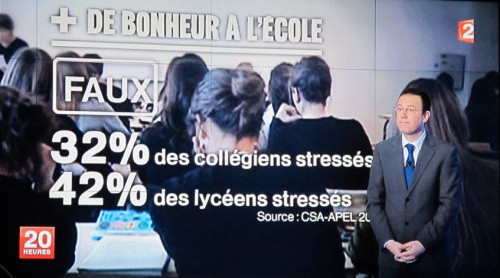

Avez-vous remarqué combien les chiffres, les nombres, les estimations, les évaluations nous envahissent ? Tout n’est plus que mesure, comme si le monde devait être clos, déterminé par le calcul. Plus la place aux poètes.

De l’école –que dis-je, de la maternité- tout est appareillé : intra-utero, l’enfant est déjà né, le corps déjà ausculté, mis en images, absorbé par la machinerie, scotché dans l’album de famille.

A l’école les savoirs, les compétences sont évaluées et rendues en comptes, graphiques, statistiques de circonscription, d’académie, pour le bien commun, l’édification commune et la comparaison aux niveaux national et international en vue d’un classement suprême devant lequel nous devrions nous plier. Ouf ! Que d’efforts !

Tout est calcul : le mot, l’image, la parole sont numérisables.

La pensée… quelle pensée ?

Tout est en place. La science triomphe. La machine est la seule valeur sûre, tant les hommes laissés à leurs incohérences, leurs irrégularités, leurs turpitudes ne présentent aucune perspective d’avenir fiable.

Les journaux, la télévision, les informations, tout contribue à cette notation généralisée, comme si l’idée ou la conviction étaient devenues choses indésirables, comme si tout devait subir une mise en conformité.

Et les états sont notés (tiens, depuis quelques mois on n’en parle plus… y a-t-il une trêve électorale?). Le citoyen, ainsi, risque de se tromper, de devenir un mauvais citoyen mal noté si, je ne sais pas, il vote mal (vote, tout simplement ?), véhicule des idées personnelles…

Et les sondages… à quoi ça sert ? A donner une idée de l’opinion publique ou orienter, manipuler les électeurs ? Quelle valeur ont les sondages ? Les élections présidentielles approchant, il devient insupportable de suivre ces courbes répétées jour après jour, comme l’on suit un championnat de football ou comme on lit les publicités dans nos boîtes à lettres, à l’affût de la bonne affaire. Les sondages sont un appel lancinant à l’immobilité, ou à l’ inconstance, ils sont suggestion, hypnose.

Nous ne sommes pas concernés. D’ailleurs, vraiment, nous ne sommes jamais sondés.

Un excès de civilisation

Le toujours intéressant Gérard Oberlé signe un billet (dans le numéro de mars de Lire) intitulé Ne faites pas l’amour, faites la guerre. Il y ressort un livre et un auteur (justement) oublié, Louis de Sainte-Marie (de son vrai nom Louis-Marie Rapine), qui commit un ouvrage justifiant l’usage de la guerre à des fins de morale religieuse et de salubrité publique (en 1807, Essais historiques sur l’effusion continuelle du sang humain par la guerre). Ce Rapine signe en effet : « Lorsque l’âme a perdu son ressort par la mollesse, l’incrédulité et les vices gangréneux qui suivent l’excès de civilisation, elle ne peut être retrempée que dans le sang ! »

Il leur faudrait une bonne guerre, comme disait le grand-père de Gérard Oberlé, lorrain besogneux, devant ces fainéants des générations suivantes qui profitaient de l’opulence du temps de paix sans la mériter, sans même avoir de reconnaissance pour leurs aînés.

Les générations passent : c’est toujours mieux avant, après nous le déluge, la rengaine est éternelle. Pas toujours partagée cependant -j’en connais qui prônent le contraire, qui encouragent et font confiance aux générations à venir-

Est-ce que la civilisation peut se trouver en excès ? Toujours cette idée de décadence, de chute, de fin des temps, qui parcourt l’échine de notre époque : la fin du monde annoncée depuis l’entrée de l’occident dans le machinisme (la machine viendra supplanter –détruire- l’homme, depuis Zola, Verne en littérature, depuis Lang au cinéma –Métropolis-).

L’idée n’est donc pas neuve. Ce que la religion et les pouvoirs ont véhiculé pendant des siècles (et peuvent encore véhiculer), la peur et la destruction pour des raisons morales, violence sourde et aveugle qui a maintenu ce qu’on appelait dans nos pays les « mortalités » (famines, guerres, épidémies) - maintenant le même niveau de population pendant des siècles- ce que la religion et les pouvoirs ont maintenu, ce sont ensuite les pouvoirs excessifs, les dictatures, les technologies responsables de destructions de masse qui les ont provoquées (guerres mondiales), alors même que les populations croissaient, que c’en était fini, semblait-il, des mortalités, que se dessinaient des solutions pour un pouvoir plus égalitaire, que la République pointait son nez.

Nous sommes aujourd’hui dans un présent qui file à toute allure, à l’excès. Le prophètes y sont naturellement nombreux qui prédisent le pire. Les règles sont instables. La chute est proche, entend-on au plus haut niveau, si l’on sort du chemin tracé. C’est à dire à nouveau : « après moi le déluge ».

Chiche ? Faîtes l’amour, pas la guerre !

Post scriptum (non coïtum) : allez voir Les adieux à la reine, le film de Benoît jacquot. C’est une nouvelle fois tout juste, bien joué, jamais insistant. Ces trois jours du début de la Révolution Française joués ainsi disent tout de ce que nous pouvons aujourd’hui ressentir de cette période. Le choix du point de vue (la cour en déliquescence vue par une très jeune femme) et le traitement du film est une merveille d’observation, de créativité et de délicatesse.

De l’école –que dis-je, de la maternité- tout est appareillé : intra-utero, l’enfant est déjà né, le corps déjà ausculté, mis en images, absorbé par la machinerie, scotché dans l’album de famille.

A l’école les savoirs, les compétences sont évaluées et rendues en comptes, graphiques, statistiques de circonscription, d’académie, pour le bien commun, l’édification commune et la comparaison aux niveaux national et international en vue d’un classement suprême devant lequel nous devrions nous plier. Ouf ! Que d’efforts !

Tout est calcul : le mot, l’image, la parole sont numérisables.

La pensée… quelle pensée ?

Tout est en place. La science triomphe. La machine est la seule valeur sûre, tant les hommes laissés à leurs incohérences, leurs irrégularités, leurs turpitudes ne présentent aucune perspective d’avenir fiable.

Les journaux, la télévision, les informations, tout contribue à cette notation généralisée, comme si l’idée ou la conviction étaient devenues choses indésirables, comme si tout devait subir une mise en conformité.

Et les états sont notés (tiens, depuis quelques mois on n’en parle plus… y a-t-il une trêve électorale?). Le citoyen, ainsi, risque de se tromper, de devenir un mauvais citoyen mal noté si, je ne sais pas, il vote mal (vote, tout simplement ?), véhicule des idées personnelles…

Et les sondages… à quoi ça sert ? A donner une idée de l’opinion publique ou orienter, manipuler les électeurs ? Quelle valeur ont les sondages ? Les élections présidentielles approchant, il devient insupportable de suivre ces courbes répétées jour après jour, comme l’on suit un championnat de football ou comme on lit les publicités dans nos boîtes à lettres, à l’affût de la bonne affaire. Les sondages sont un appel lancinant à l’immobilité, ou à l’ inconstance, ils sont suggestion, hypnose.

Nous ne sommes pas concernés. D’ailleurs, vraiment, nous ne sommes jamais sondés.

Un excès de civilisation

Le toujours intéressant Gérard Oberlé signe un billet (dans le numéro de mars de Lire) intitulé Ne faites pas l’amour, faites la guerre. Il y ressort un livre et un auteur (justement) oublié, Louis de Sainte-Marie (de son vrai nom Louis-Marie Rapine), qui commit un ouvrage justifiant l’usage de la guerre à des fins de morale religieuse et de salubrité publique (en 1807, Essais historiques sur l’effusion continuelle du sang humain par la guerre). Ce Rapine signe en effet : « Lorsque l’âme a perdu son ressort par la mollesse, l’incrédulité et les vices gangréneux qui suivent l’excès de civilisation, elle ne peut être retrempée que dans le sang ! »

Il leur faudrait une bonne guerre, comme disait le grand-père de Gérard Oberlé, lorrain besogneux, devant ces fainéants des générations suivantes qui profitaient de l’opulence du temps de paix sans la mériter, sans même avoir de reconnaissance pour leurs aînés.

Les générations passent : c’est toujours mieux avant, après nous le déluge, la rengaine est éternelle. Pas toujours partagée cependant -j’en connais qui prônent le contraire, qui encouragent et font confiance aux générations à venir-

Est-ce que la civilisation peut se trouver en excès ? Toujours cette idée de décadence, de chute, de fin des temps, qui parcourt l’échine de notre époque : la fin du monde annoncée depuis l’entrée de l’occident dans le machinisme (la machine viendra supplanter –détruire- l’homme, depuis Zola, Verne en littérature, depuis Lang au cinéma –Métropolis-).

L’idée n’est donc pas neuve. Ce que la religion et les pouvoirs ont véhiculé pendant des siècles (et peuvent encore véhiculer), la peur et la destruction pour des raisons morales, violence sourde et aveugle qui a maintenu ce qu’on appelait dans nos pays les « mortalités » (famines, guerres, épidémies) - maintenant le même niveau de population pendant des siècles- ce que la religion et les pouvoirs ont maintenu, ce sont ensuite les pouvoirs excessifs, les dictatures, les technologies responsables de destructions de masse qui les ont provoquées (guerres mondiales), alors même que les populations croissaient, que c’en était fini, semblait-il, des mortalités, que se dessinaient des solutions pour un pouvoir plus égalitaire, que la République pointait son nez.

Nous sommes aujourd’hui dans un présent qui file à toute allure, à l’excès. Le prophètes y sont naturellement nombreux qui prédisent le pire. Les règles sont instables. La chute est proche, entend-on au plus haut niveau, si l’on sort du chemin tracé. C’est à dire à nouveau : « après moi le déluge ».

Chiche ? Faîtes l’amour, pas la guerre !

Post scriptum (non coïtum) : allez voir Les adieux à la reine, le film de Benoît jacquot. C’est une nouvelle fois tout juste, bien joué, jamais insistant. Ces trois jours du début de la Révolution Française joués ainsi disent tout de ce que nous pouvons aujourd’hui ressentir de cette période. Le choix du point de vue (la cour en déliquescence vue par une très jeune femme) et le traitement du film est une merveille d’observation, de créativité et de délicatesse.

19:37 Publié dans rebonds, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chiffres, oberlé, jacquot