04/11/2012

Filmer l'art

à Nicole vander Vorst

Les temps changent, c’est sûr. En bien ou en mal, on ne sait pas encore, entre ce qui empire, ce qui apparaît et ce qui demeure –on n’ose pas parler de progrès-

Je me suis attaché -depuis longtemps déjà- à une maniaquerie peut-être, à quelque chose au cinéma qui a un rapport avec l’art, la peinture certainement, le cinéma en tout cas. Ce n’est pas totalement défini, c’est même à peu près indéfinissable malgré toutes les tentatives de le circonscrire. On ose à peine prononcer le terme film sur l'art. Comment dire les choses ? Tout a été dit, rien n’a paru définitif ni vraiment convaincant.

C’est presque une affaire de famille, d’une famille qui partage des traits communs mais qui n’arrête pas de s’engueuler. Une confrérie, si vous préférez, dans laquelle tous ont la même gourmandise mais aucun les mêmes goûts. C’est même assez formidable que cela existe encore si l’on réfléchit bien car beaucoup de ses membres finissent par renier cette appartenance.

Le film sur l’art n’est pas un genre, c’est une école.

Voici quelques-uns des élèves les plus anciens (sans classement):

Francis Bacon par Pierre Koralnik (1964), ou l’humanité de l’artiste, la générosité et le mépris souverain.

Le monde de Paul Delvaux par Henri Storck (1945) : l’étrange et magnifique synthèse des arts (avec l’aide de Paul Eluard), le mystère du monde qui s’éveille.

Paradiso Terrestre par Luciano Emmer (1940): la renaissance de Jérôme Bosch, l’élan juvénile, la chance et les bobines qui s’envolent.

Le mystère Picasso par Henri-Georges Clouzot (1956): le geste artistique mis au pinacle au détriment de l’œuvre.

Les statues meurent aussi par Alain Resnais et Chris Marker (1953): vraiment, le désintéressement, l’intelligence et le travail soigné.

Le cirque de Calder par Carlos Viladebo (1961) : la mise en scène ludique, de la haute pédagogie avec l’air de rien.

Détail-Opalka par Christophe Loizillon (1981): le film qui compte aussi.

Alberto Giacometti par Jean-Marie Drot (1963): la complicité faite hommes.

Cézanne par Danièle Huillet et Jean-Marie Straub (1989): il ne faut pas se tromper, l’exigence totale.

Je pourrais poursuivre encore et ajouter les films récents de Stan Neumann, François Lévy-Kuntz, bien d’autres. Je pourrais citer de très mauvais films qui sont formidables (Le Matisse de François Campaux (1945) qui possède une minute et demie sublimes).

J’ai une terrible indulgence quand il s’agit de filmer l’art, pour les autres et pour moi-même.

Une terrible indulgence et un féroce esprit critique (indulgence car il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans cette rencontre entre l’art et le cinéma, esprit critique car rien n’échappe au sentiment d’incomplétude ni à la vanité dans un film sur l’art).

Si école il y a, c’est dans cet esprit de contradiction : chaque film efface l’autre, se construit (ou devrait) en critiquant un autre film, chaque film se doit d’être une expérimentation en même temps qu’un rejet. C’est ainsi qu’ont été réalisés les meilleurs films sur l’art. Soit en ignorant totalement les règles de bienséance du cinéma (Storck, Emmer), soit en rompant avec les formatages en cours (Koralnik, Resnais). Il se trouve, à chaque fois, de l’essai, voire du bricolage, quelque chose qui ne s’écrit pas, qui s’improvise.

Qu’est-ce que c’est, au fond, cette histoire ?

Prenons l’alibi, l’argument de départ: le cinéma, au service de l’art, apporte sa grande séduction pour une cause éducative, en tout cas l’édification du plus grand nombre.

Cela ne tient pas vraiment : ce rôle pédagogique existe, mais n’est pas central. Ce qui a construit l’intérêt des films sur l’art se situe dans des audaces formelles et dans la prétention à une égalité : le cinéma fait art.

Prenons l’histoire de filmer l’art : une réelle utopie est née vers 1945, immédiatement après guerre. Un nouveau genre au cinéma qui accomplirait la synthèse des arts chère à Canudo (le père du terme septième art). Ainsi le film de synthèse qui réaliserait l’alchimie, fondre en un seul objet cinématographique la peinture, la musique, la poésie, … Utopie dont témoignent ces films aujourd’hui étranges où le tableau filmé est trituré, sorti de son contexte, de son cadre, de son existence réelle : Storck, Emmer, Resnais des années quarante qui font appel à Eluard, Cocteau.

Prenons un autre aspect : le cinéma révélateur d’une œuvre et d’un artiste. C’est le fameux jackson Pollock de Hans Namuth et Paul Falkenberg (1950), c’est La petite cuillère de Carlos Vilardebo (1961) qui fait passer une minuscule cuillère égyptienne antique du Musée du Louvre au rang de chef d’œuvre monumental ! C’est bien sûr le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot (1956), à le fois sommet et destruction d’un « genre » (que peut-on faire de plus lorsqu’un film est déclaré « trésor national » ?)

Prenons la télévision : à partir des années soixante, la naissance d’une nouvelle utopie, celle-ci malrassienne (le Musée Imaginaire) : accumulation, confrontation des oeuvres du monde entier, partage et conscience du devoir culturel du média télévision. Gourmandises d’art à 20h30, que rêver de mieux ? Comme cela est loin !

Filmer l’art c’est tout cela à la fois. Cela porte une histoire (dont on peut s’affranchir mais qui existe). C’est fécond, plein de promesses et de déceptions. C’est exigeant et difficile.

Oui, les temps changent et je garde au cœur ce goût, cette fidélité que je partage avec quelques uns et que peut-être nous jugerons tous finissante.

promenadeextrait_0001 par dm_50968f69e8284

Extrait de mon film Promenade dominicale (1988, 12 min.) sur le peintre Christian Bizeul

16:44 Publié dans cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicole vander vorst, film sur l'art, cinéma, christian bizeul

15/10/2012

L'irreproductible

Il semble qu’un des points de « faille » de l’art contemporain soit la question de la position du spectateur. Moins dans l’idée d’une démocratisation de l’art (Nuits Blanches, vastes opérations éphémères de séduction à destination comptable) mais plutôt, au fond, pour une question de survie de ce que l’art produit face aux reproductions auxquelles il est soumis, au même titre que tout objet auquel on porte intérêt et dont l’image se voit aujourd’hui multipliée à l’infini : images immédiates, échangées, sans qualité, gratuites et sans intentions. Miroirs à l’infini, mises en abyme absurdes. L’art contemporain est le reflet du contemporain et produit en même temps ce qui le détruit, c’est à dire l’enchaînement, la mise en réseau, l’événement, la multiplication (au même titre que l’économie ?). La vacuité.

Chaque spectateur, aujourd’hui, devient prescripteur, producteur d’images, agent d’un système qui, de manière exponentielle, noie, fausse, rend confus son rapport à l’art. L’œuvre ne devient pas plus réelle que ses reproductions. Perte d’aura, étrange indifférence à l’authenticité, étrange éloignement du réel en art. A moins d’accepter de renoncer à une identification, à une Histoire de l’Art qui se poursuivrait, à une identité artistique qui se distinguerait de la récupération immédiate opérée dans les médias, internet, réseaux sociaux, à moins de ce renoncement qui ferait glisser notre avenir vers quelque chose d’universel, sans esprit critique, sans langue et sans mémoire par trop d’accumulation et sans (fondamentalement) de politique, peut-être sans culture et –in fine-sans art… La question de l’art ne devient plus que la question de la position du spectateur.

La peinture est tombée en disgrâce (comme persévérance de l’intime, de la concentration, de la profondeur et de l’histoire, de ce qu’il y a encore de littéraire en art). La peinture provoque chez son spectateur une expérience solitaire, une résurgence en lui. Elle résiste au dispositif.

L’art contemporain laisse de moins en moins prise à des sentiments personnels. S’il est ressenti, il laisse sans voix car il suscite non plus la contemplation mais l’expectative. Il est exogène, reçu de l’extérieur. Il est le dispositif.

En rendant irreproductibles –au sens propre- les œuvres photographiques exposées au Centre Pompidou-Metz par le FRAC Lorraine (exposition FRAC FOREVER jusqu’au 25 février 2013), les concepteurs de l’exposition posent cette question de l’accès à l’œuvre et de la position du spectateur. La galerie est plongée dans le noir total. Seules les lampes prêtées aux spectateurs à l’entrée leur permettent de percevoir les œuvres, encore qu’incomplètement car ces petites lampes de poche produisent une lumière très faible.

Irreproductibles en effet ces œuvres qui sont des tirages photographiques, c’est à dire par définition des re-productions (imprimés de lumière sur une surface sensible). Irreproductibles par le simple fait qu’il faut les révéler à nouveau et chaque fois pour les percevoir. Le spectateur construit lui-même sa vision à partir des pauvres moyens qui lui sont alloués, il est dans l’impossibilité de reproduire son geste à l’identique, d’inclure l’œuvre dans un imagier, simplement –et c’est de plus en plus courant- de prendre une photo de l’œuvre qui redoublera pour lui cet instant.

Dans un premier temps l’effet peut être amusant. Des stratégies de collaboration s’installent entre visiteurs voisins qui unissent leurs halos de lumière pour mieux voir certaines œuvres.

Le noir total dans lequel est plongée la galerie provoque chez le visiteur une expérience sensorielle. Une prudence, aussi. Il rase les murs, n’occupe pas l’espace central qui reste vide. Etrange parcours de fourmi.

Ce qui le guide (ou semble le guider) dans cette collection –cabinet de curiosité où se côtoient des photographies rangées par thèmes (Nuits et songes, Nuées et nuages, Wonder woman, Extension du domaine de l’intime, Futur antérieur, arbre à vie)-, ce sont des mots et phrases inscrits aux murs, conversation entre Béatrice Josse (directrice du Frac Lorraine) et l’artiste Marco Godinho

Qu’en retiendra-t-on sinon que ces mots accompagnent assez librement les photographies exposées ?

Ce que je retiens de cette exposition est moins un ensemble d’œuvres (pardonnez-moi) que le dispositif dans lequel elles sont inscrites. Ce dispositif soumet tout. Il est ludique mais assez radical pour, au fond, dire : ce qui est là doit être révélé et seul le spectateur le révèle, à titre personnel, à sa manière. En empêchant la vision reproductible, en contrant cette habitude de redoubler les images, de les échanger –tout un chacun emporte avec lui un appareil qui le permet-, les concepteurs énoncent, peut-être pas explicitement, que l’œuvre d’art, aujourd’hui, est à ce point en danger que pour la voir il faut d’abord l’effacer, l’éloigner du visible.

Et que le dispositif fait art.

Et que le spectateur n’est plus maître de rien, ni dans une autonomie dans laquelle il irait reproduire l’œuvre plutôt que l’intégrer, ni au fond dans la contrainte liée au dispositif qui l’infantiliserait, peut-être, ça n’est pas sûr, mais c’est possible, démocratisation de l’art oblige.

Je ne suis pas indifférent à l’art contemporain. J’aime et je déteste, je regrette qu’il n’y ait plus de débat. Je n’entends plus de débat.

Comme la critique cinématographique, la critique d’art a disparu ?

19:10 Publié dans rebonds, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frac lorraine, centre pompidou-metz, metz

28/05/2012

117 ans

117 ans.

Comment?

117 ans. T’as 117 ans, me dit JMS alors que nous nous quittions, dans ce café vers minuit, répondant à ma remarque mièvre qu’il sera toujours ici chez lui, bienvenu, qu’on aura toujours plaisir à l’accueillir, de le revoir au pays…

Lui en a 267, dit-il. Cinquante de plus que l’année dernière.

117 ans… peut-être nous voyons-nous pour la dernière fois.

Une de ces journées où tout avance vite. Sans regret cela déroule, avec un surplus de vie même si rien de nouveau, au fond, que le temps qui défile, une journée plus dense que les autres, plus tendue, plus complète, avec des dessous les apparences, un poids.

117 ans. Je suis né avec le cinéma. Cela me fait plaisir.

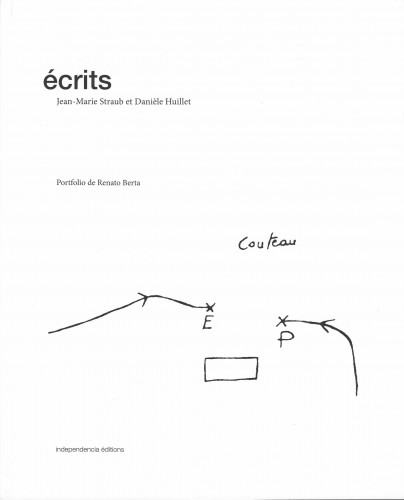

JMS protestait de n’être pas écrivain. Il était pourtant là, dans la vraie librairie qui porte un nom d’indien, il était là à présenter le livre d’un autre qui vient à peine de mourir trop jeune. Le livre d’écrits de JMS mais porté par Philippe qui n’était pas là, qui aurait dû l’être mais qui était allongé mourant.

Un livre qui raconte les films que JMS a faits avec Danièle, avec Renato, William, Barbara. Un livre sur le travail.

La fidélité et les sentiments, cela fait partie du travail. Le travail qui est le travail, qui n’a rien à voir avec la profession. C’est de la pâte, du temps, de la sueur, de la vie. Ca se mesure mal, que le temps qui passe qui permet la reconnaissance qui n’exclut rien ni même les cris la colère la tendresse. Ni la difficulté l’exigence l’intellect.

Et au cinéma ?

La ville le soir il faisait chaud les terrasses débordaient –ce qui est nouveau ici- les rues une tension l’alcool les jeunes qui ne vont pas au cinéma ? Les rues le soir au centre-ville semblables et différentes d’autrefois.

On se plaignait d’une ville morte. Ce n’est pas vraiment très différent passé le moment d’excitation de défoulement la ville est morte pour ceux qui ne la portent pas, qui ne la poétisent pas. La ville est morte pour ceux qui ne participent pas qui ne peuvent pas participer.

J’ai vu JMS curieux s’arrêtant curieux des autres sortant une pièce de son porte-monnaie pour celui qui attendait là par terre vaincu.

Et le cinéma ?

La qualité d’un film, sa résistance à l’usure, au temps ne se mesurent pas au nombre de ses spectateurs. Si tu es persuadé que JMS a réalisé une des œuvres les plus importantes de l’histoire du cinéma, sois satisfait d’avoir été présent ce soir-là, avec ceux qui partagent ce sentiment dans la ville. Laisse à l’avenir la construction de l’imagier, aux médiateurs futurs de préparer la sauce, aux responsables culturels le soin de savonner la planche sur laquelle, dans un sens ou dans l’autre, sera mis en orbite ou coulée la réputation la notoriété le regard digéré sur une œuvre son prix.

Mais les films ?

Ce que je vois, c’est comme des pages qui tournent : je connais le début, je suis l’histoire, je goûte chaque phrase nouvelle. N’attends pas de jugement.

Je me souviens de cette idée de la vie inversée lorsqu’on naît très vieux et qu’on disparaît en naissant. J’ai 117 ans.

18:10 Publié dans cinéma, vu d'ici | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, jean-marie straub, philippe lafosse